菅家 洋子(かんけようこ)

雪で埋もれていた川はすっかり開け、あたらしい水が勢いよく流れている。あたたかくなったかと思えば吹雪になったり、季節は行きつ戻りつしながら、春に向かっている。会津盆地にはもうほとんど雪は見当たらないが、奥会津昭和村の風景はまだ白い。野山には1メートルもの積雪があり、畑での作業ができるようになるのは、5月の連休のころからだろうか。今は、草花の種を蒔いたり、芽が出た苗をポットに仮植したり、小屋の片付けも早めに済ませておきたいところ。時間を気にせず過ごしていた農閑期の冬から、これから始まっていく緊張や焦りを感じながら、それでも雪が残っているうちはまだもう少し余裕がある。

南会津町に住む花農家、月田禮次郎さんに川のお話を聞かせてもらいたいという夫・ヒロアキさんに同行した。『やまのれい坊』という絵本がある。かもんちづるさんが、時間をかけて丁寧に聞いた禮次郎さんの思い出を描いた作品で、矢祭もったいない図書館の絵本コンクール最優秀賞にも輝いた。

家族のあたたかなまなざし、自然や生きものとの触れ合いに満ちた豊かな暮らしが、かもんさんの心のこもった絵で表現されていて、これはとても大切な絵本だと、胸がいっぱいになるような一冊だ。

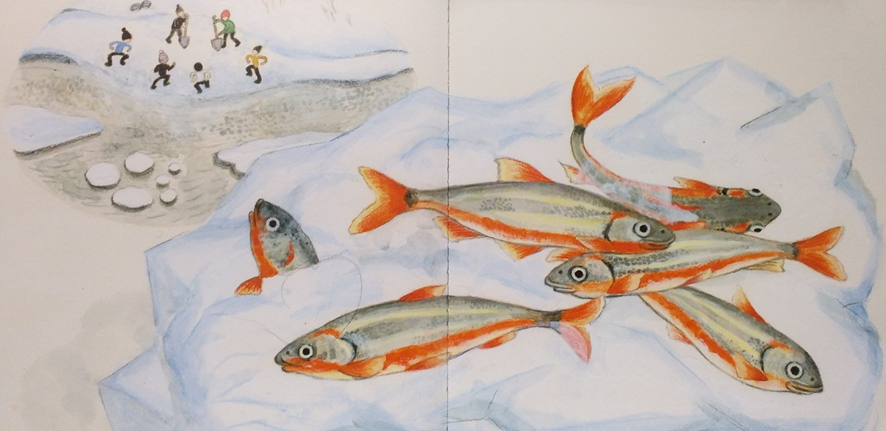

そのなかに、「雪もみ」の場面がある。「雪もみ」とは、川岸の雪の下にいる魚を、雪を踏みながら追い込んでいき、魚があふれて飛び出してくるところをスコップで掘り上げる魚獲りのこと。これは子どもたちの冬の遊びであり、獲れた魚を持って帰ると、家の人にたいそう喜ばれ、褒められたという。禮次郎さんは、その時見たハヤの婚姻色、あざやかな赤色がどんなに美しかったか、今でも忘れられないと、何度か繰り返し言葉にした。70年以上も前に「れい坊」の目に映ったハヤの赤色が、今も禮次郎さんの目の中にある。以前、土器のかけらに刻まれた線を見て「どんな人が彫ったのかなぁ」と、当時の人の感性に目を輝かせる姿を思い出した。澄んだ感覚をずっと抱いている、少年のような禮次郎さん。

“こんな、家族がいて、まわりに草や木があって、生き物がいた、山の暮らし。

大人になったれいじろうさんは、何十年たっても忘れません。

思い出すと、どんなことも乗り越えていけるような、強い気持ちになれます。

「今の子どもたちにも、そんな思い出を持ってほしい」

れいじろうさんは、山の楽しさを伝える活動を、ずっと続けています。“

『やまのれい坊』より

禮次郎さんは、自分が昔の話を聞いてきた年配の人たちが亡くなっていくことへの落胆を、「取り返しがつかない」と表現した。暮らしぶりや知識だけでなく、私たちが真似しようとしても決してできない、山や川や生きもの、自然へのまなざしと感覚を、意識せず、その身にしている人たちがいる。

「おれ、電気より、マスがよかった」。これは、禮次郎さんのおばあさんの兄という人の言葉。昭和3年、新潟に発電ダムができると、マスは近所の川まで上がってくることができなくなった。その人は、マスが来ること、それをとることを、どんなに楽しみにしていたか。マスが来なくなるということが、その人にとってどんなことだったか。周囲の環境、自然と交わって生きていた人たちにとって、その一部が削り取られることは、その人の一部ももぎとられるような、痛みと空虚をもたらすことだったのかもしれない。なんてかなしい言葉だろう。

「マス」という言葉のなか、その背景にあるものに目を凝らす。「マス」を手放し続けているのが、私たちの時代だろうかと。

伺えばいつもおいしい手料理でもてなして下さる妻の洋子さんが、送ってもらったといういわき沖でとれたメヒカリを調理して出して下さった。

薄い衣でカラッとあがったその身の、ふわふわで美味しかったこと!思わず断面を眺めると、膨らんだ身は真っ白に光っていた。