菅家 洋子(かんけようこ)

「雪が積もる前に来ればよかった」

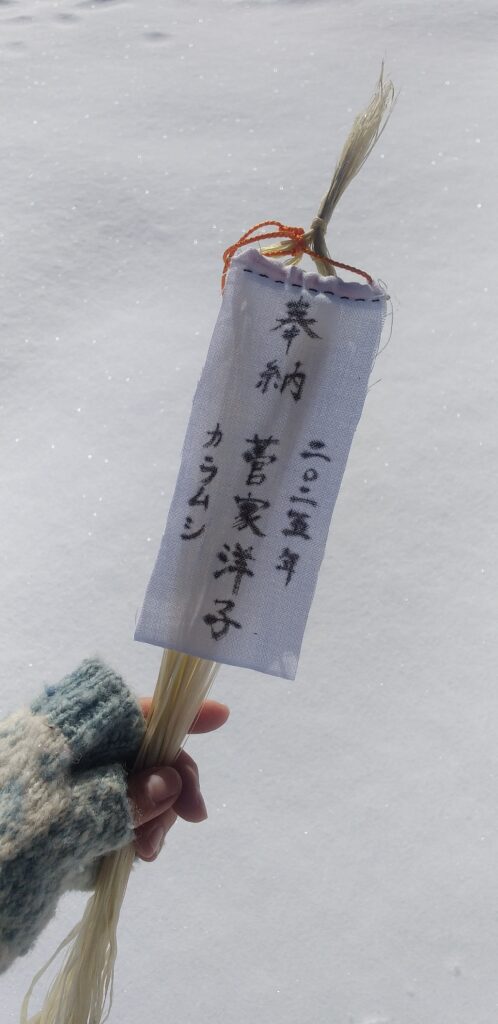

こう思うのは、はじめてではない。夏に引いたからむしを山の神さまに奉納するという、15年近く続けてきた自分なりの習わし。もっと早く済ませておけばよかったのに、結局ひざ丈以上に積もった雪を漕ぎながらお宮に向かうことになってしまった。カンジキを履いて先を歩き、道をつけてくれたのは夫・ヒロアキさん。私もカンジキを履いて急斜面をよいしょよいしょと登り、息を弾ませながら雪道を歩いた。

まとまった積雪の後の晴天、日に照らされた雪がきらきらと光を放っている。来春、お宮を囲む杉の木を伐採する計画だという。ずっとここにあった木がなくなるのは、やはりさみしい。そう思いながら木を見上げると、葉に積もっていた雪がバサバサと落ちてきた。杉の木が、心の声に応えてくれたように感じた。

お宮の扉を開ける前に板戸をどんどんと叩く。小動物、そしてこれまでは思いもしなかったクマがいる可能性も一応考える。反応はなかったけれど、それでも開けた途端何かが飛び出してくるかもしれないと気を引き締めつつ戸を開けた。しんと静まり返った空間、板張りの床の真ん中には、白いだるまストーブが置いてある。これは人が暖をとるためではなく、内側からあたためて屋根の雪を落とすためのもの。

神前で膝をつき、手を合わせる。これまでの一切がふっと断ち切られ、しずかに湧き心に染みわたる感覚が、他のどこでも起こりえない、この時、この場所だけのものなのだということをはじめて意識した。

今年もからむしを納めることができた。そこには、家族がみな無事に過ごすことができたことへの、そして、山の神さまが今日までここにあり続けてくれたことへの、感謝と安堵がある。

『看取られる神社』(嶋田奈穂子 あいり出版)を読んで以来、山の神さまの「終わり」を、より現実的に考えるようになり、私は自分が思うよりずっと、そのことを恐れているのだと気づいた。何でもないふりをしていては、看取りはできない。本に出てくる人たちは、みな覚悟をしている。

この先お宮の存在を維持できなくなったとき、けれどそれも目に見えない巡りのなかにあるのだということを信じたい。信じられるような気がするのもまた、この本を読んだから。今の私は、山の神さまのことを、どんなちいさなことでもいいから、集落の人たちから聞いておこうと思う。そして、大切に覚えておきたい。春になったら、山の神さま写生大会でも開こうか。ひととき、ひとときが、つながっていく。