菊地 悦子(きくちえつこ)

奥会津7町村合同企画、本年度のテーマは「川」。7月19日から11施設で一斉に、川に関する展示がおこなわれ、ツアーや講演会など、それぞれの地域の特色を生かしたイベント等も開催されてきた。

会期も終盤の11月1日、『秋霧に座す、圓藏寺庫裡の川膳』と題する魅力的なイベントに参加した。そう、タイトルがまず素敵なのだ。このお題に興味をそそられない人がいるとは思えないので、申し込み開始と同時に電話をして予約を入れた。なんせ先着20名という狭き門なのだ。

1824年に建築されたという圓藏寺の大庫裡は、かつては100名を超える僧らの修行と生活の場だったという。土間玄関の壁には菅笠と番傘が整然と並び、天井に吊るされた駕籠が200年の時を静かに刻んでいる。畳敷きの和室は2、30畳ほど、それが二間続き、それとは別に広い台所と配膳室があるようだった。配膳室は坊主部屋でもあっただろうか。昔は典座たちが、さぞや忙しく立ち働いていたのだろう。

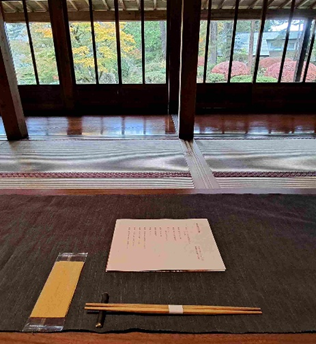

廊下越しに紅や黄色に彩づいた庭木を臨みつつ、「本来は非公開」と聞けば、畏れ多くもあり、案内されたテーブルにぎこちなくつく。テーブルにはざっくり織られた鈍色の会津木綿が敷かれ、箸置き代わりには今朝手折ったという、まだほんのり香りの残るクロモジの小枝が心憎く奥会津を演出し、いやがおうでも期待が高まる。

さて、川膳である。川と共にあった奥会津の食体験というコンセプトどおり、山で採れるもの、川で獲れるもの、そして新潟から川を上ってやってくる北前船がもたらすものを、干したり漬けたり醸したり、手間も暇もかけた昔ながらの「ごっつぉ」が、朱のお平に盛られている。お膳に並んでいるのは、先人たちの暮らしの知恵そのものだ。食べることは、生活の物語を読むことなのだと改めて気づかされる。この食材はどこから来たのか、どうやって手に入れたのか、どのように保存したのか、それはなぜ。すべての料理に明快な意味がある。例えば奥会津でなぜサケ、マス料理が盛んなのか、只見川を遡上してくる魚たちとの関わりは、当サイトの菅家博昭さんの連載記事「子どもの頃の川との記憶を訪ねて」に詳しい。

そして食べることは思い出も連れてくる。

柳津出身の母はエゴが好物だった。母の実家に帰るたび、食卓にはエゴがあり、母は懐かしいと喜んだ。幼い頃のわたしは、こんにゃくともゼリーとも違う独特の食感があまり好きではなく、味付けの酢味噌も苦手だった。「エゴ」なのか「イゴ」なのか曖昧な発音のせいもあり、どこか得体も知れなかった。お平に盛られたエゴを、今はとても美味しくいただきながら母の面影を追う。エゴを喜んだ母は、現在のわたしよりずっと若い。

三島出身の父の昔話には、カチカチのニシンがよく登場した。

毎年春になると、新潟からニシン売りがやってくる。荒縄で結わかれたニシンの大束から、太い一本を引っ張り出して、刀のように腰に差し山へ遊びに行く話は何遍聞いたかわからない。

「太いのは中の方にあっから、まず細っこいのを出して隙間つくって、これというの引っ張り出す。細っこいのは元に戻しとくんだが、そんなことやってっと、おふくろに怒られんだわい」

そういっては、いつもたまらなく嬉しそうに笑っていた。父にとってニシンは、こども時代と母親につながる幸せの標でもあった。肉が皮からはみ出して、脂でてらてら光る上等の一本は、山遊びの最高のお供だったに違いない。93歳で逝った父の骨が最後までしっかりしていたのは、きっとニシンのおかげだ。

川膳は、懐かしい人々の声や姿も浮かばせる。大変ごちそうさまでございました。

【川の膳 お品書き】

先付 きくらげの鬼胡桃和え いか人参

煮物 鮭のどぶろく煮

焼物 身欠き鰊の麹漬け

向付 エゴ 鮎のほろほろ和え

炊合 ぜんまい煮

揚物 車麩揚げ

汁物 ざくざく

飯物 無農薬特別栽培米 コシヒカリ

香物 丸茄子、沢庵、ふきみそ

甘味 ごんぼっぱ餅 天然はちみつ

飲物 奥会津産 桑茶 秘境コーヒー