菊地 悦子(きくちえつこ)

こわくて不思議な話が好きだ。

幼い頃は、寝る前に「こわいおはなしして」と父母にねだった。父などは、きまって狐に化かされる話を、声色を使い分け、臨場感たっぷりに話して聞かせてくれるものだから、眠くなるどころではない。何べんも聞いた話でさえ、いつも背中がぞくぞくした。「もういっかい、もういっかい」とせがんでは、しまいには「早く寝なさい!」と叱られた。

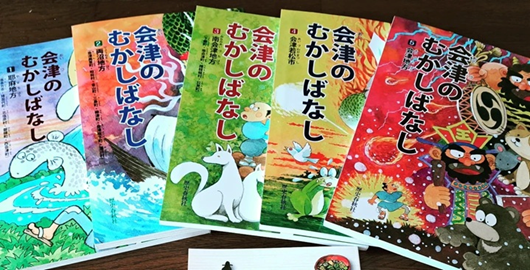

歴史春秋社から『会津のむかしばなし』という本が、五巻シリーズで刊行されていて、その書き手のひとりとして制作に加わった。

耶麻、両沼、南会津、会津若松と、それぞれの地域に伝わる民話や伝説を、信頼できる文献や公的な書物などから選び、原話に近い形で掲載した。るびつきの大きな文字で、会津弁も多く使って書かれているので、語り部気分で、こどもや孫に読み聞かせするのもおすすめだ。わたしは東京から孫たちが来るたびに、つかまえては読んで聞かせているが、聞きなれない会津弁がおかしいといって笑ってくれる。

と、まるで宣伝のようだが(宣伝です)、刊行にあたり、会津各地の昔話を調べていて気がついた。狐に化かされて、こわい、というより恥ずかしい思いをした男たち(なぜだか多くは男たちだ)が、なんと多いことか。美しい女性に誘われて田んぼで丸裸になっていたり、肥溜めに浸かっていたり、これでもかこれでもかと会津中で化かされまくっているのだ。かつて父が語ってくれた狐話が、あれほどリアルで迫力があったのも、たぶん、それは昔話や寓話などではなく、真実の話だったからに違いないと思うようになってきた。

狐は見えない世界と現実世界をつなぎ、ときおりその『あわい』に人を招いた。それはつまり、人と狐の境界線が曖昧だったということだ。狐は自然界の不思議の象徴でもある。

ある本によれば、一九六五年頃から人は狐に化かされなくなったという。科学優先の先に人の死生観や自然観が変化し、山は植林だらけになった。狐は姿を消し、人々の暮らしから遠のいた。

狐に化かされなくなったということは、同時に、人が多くの力を失ったということでもある。自然の不思議にふれることも、あわいを覗く能力も、わたしたちには、きっともうない。あの頃、父の話を聞きながら、ぞくぞくとした背中のあの感覚は、昔話の資料を読んでも戻っては来ない。それこそが本当にこわい。こわくて残念な話だ。

(月刊会津嶺2024年2月号『旅とことば』より一部修正の上転載)