菅家 洋子(かんけようこ)

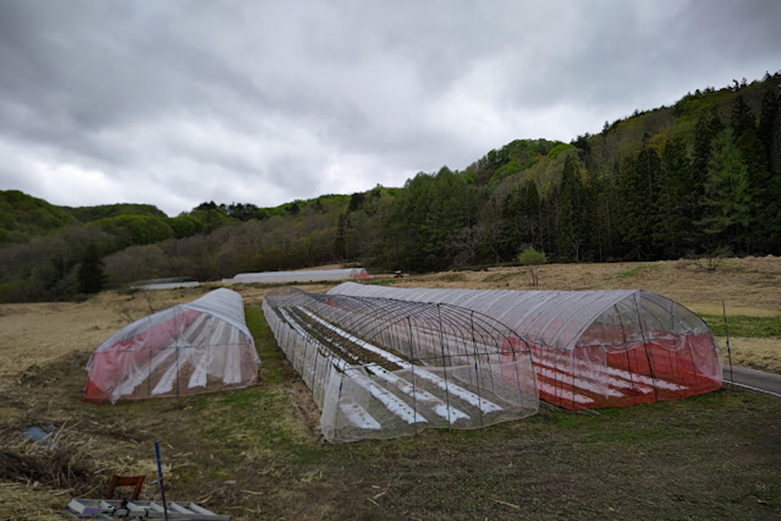

帰省を終え、会津に戻って来た。留守の間、夫・ヒロアキさんは、雪での倒壊を防ぐために解体していたパイプハウスをせっせと組み立て、促成栽培をするハウスの屋根にビニールをかけてくれた。メールで送られてくる進捗状況を見ながら、よく働くなぁと感心しつつ、心も体もだらだらと準備できていないような自分は、これからやっていけるだろうかと不安になっていた。しかしそんなことを言っても、日常に一歩足を踏み入れれば、やるべきことは次々とある。とにかくやるしかない。

栽培の全体像はヒロアキさんが組み立ててくれていて、私はそれに頼っているところが大きい。だからこんな呑気なことを言っていられる。身近には、女性ひとりで農家としての仕事をこなしている友人たちもいて、いつまでたってもぼんやりとしている自分とは覚悟がまったく違うことを感じる。その姿に刺激を受けつつ、私も少しずつ、しっかりしたい。

春の畑は気持ちがよく、久しぶりの農作業はうれしい。雪解けが遅かった分、植物の成長も昨年よりゆっくりのよう。越冬したかすみ草の株の古枝を切ってきれいにする作業は、連休中に帰省していたヒロアキさんの叔父さんが、ずいぶん手を入れてくれていた。

これまで植えてきた、さまざまな草花の整理もしている。根を掘り上げて植え替えたりするので、この春だけでは終わりそうにない大変な仕事だけれど、改めて全体を把握して、栽培も収穫も行いやすくするために必要なことなので、へこたれずにやっていきたい。

5月14日、所属するJA会津よつば昭和かすみ草部会の全体会と出荷会議が開かれ出席した。全体会では、全47ページの資料が配布され、今年度の生産・出荷に関すること、ひとつひとつを確認していく。昭和村、三島町、柳津町、金山町の4町村93名の会員がしっかりとまとまって「昭和かすみ草」を栽培し、信頼を裏切ることのない品質を保っていくために、大切なことが様々にある。

その後、取引市場を迎えての出荷会議が開かれた(29社中24社出席)。このなかで、各市場ひとりひとりからの挨拶があり、私はそれを毎年楽しみにしている。現状が聞けるので勉強になるし、それぞれに特色があって面白い。いつもメモを取りながら聞く。

3月彼岸から母の日にかけて花の安値が続き、非常に厳しい状況だというのは、各社共通している。6月から始まる「昭和かすみ草」の販売も、色々と工夫をし、しっかりと連絡を取り合いながら行わなければ厳しいものになるとのこと。葬儀やブライダルでの花の使用本数が減っており、花屋さんも厳しいので、高単価の花は仕入れづらく、在庫を抱えないために余分なものを仕入れないという。生活必需品の買い物さえ控えめになりがちな物価高、花の消費が減るのは必然と言える。母の日は、花ではなくお米が贈られたという話もあった。

現在の花の安値がどうなっていくのか、どのような方法で安定した価格にしていけるのか、市場の方々もまだ見出せていないらしく、「リサーチが必要」という言葉が繰り返された。コロナ禍に花の注文がなくなって、どうなっていくのだろうと不安な中、花の「サブスクリプション」(定期購入)が流行したように、何か糸口を見つけたいと発言した市場さんもあった。

会の終了後、友人と3人で立ち話。「広島の市場さんの話が印象に残った」と二人が言う。発言のなかに「戦後80年」という言葉が出た、そのことが心に残ったと。年を重ねて足が遠のいているお墓参りに、今年は行きたいという人が多いのだと、市場の方は言っていた。私たちが育てる夏のかすみ草が、原爆が投下されて80年経った広島で、その死を悼み、遺族を慰める弔いの花になる。それをひとつの希望として、また今年もがんばろうと思った。広島の市場さんは、昭和村に来るまでに8時間かかったと話した。「遠い」という言葉が広島弁になまって「といい」と言っていた。この間帰ったばかりなのに、もう懐かしかった。