菅家 洋子(かんけようこ)

4月後半から連休明けまで、広島の実家に帰省をしている。昭和村の様子を聞くと、雪が解けてパイプハウスを建てられる圃場も出てきた様子。これからというときに留守にしてしまい、申し訳なさともどかしさもありながら、やはり帰省はうれしい。基本的に、1年間に2度広島に帰る。この農閑期は、大雪などもあってタイミングを逃し、1回しか帰ることができていなかった。どうしようかなぁと迷ったけれど、広島の家族と過ごす時間も大切にしたいと思い、帰省することに決めた。広島では、もう藤の花が咲いている。

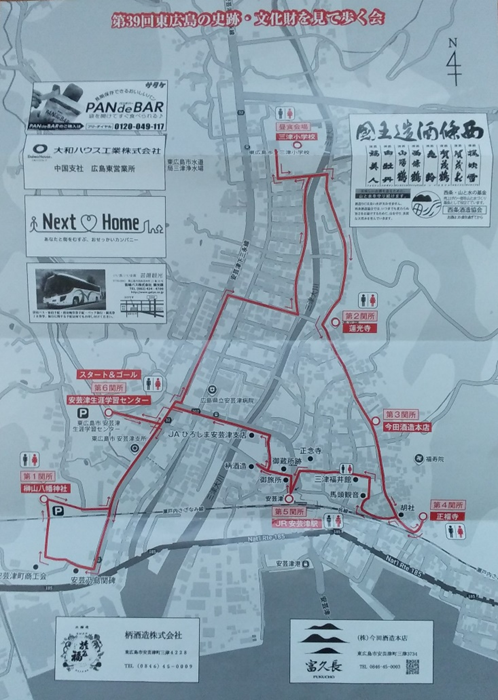

東広島市郷土史研究会の会長を務めている父親から、「第39回 東広島の史跡・文化財を見て歩く会」に誘われ、参加した。奈良時代から海上交通の要所として栄え、日本酒造りでも有名な安芸津町、そのなかの三津という地区を歩く。朝9時半からの開会式で、ホールに集まった人数に驚いた。主催者側も含めると300名以上の参加だという。中心はシニア世代、けれど思った以上に若い方たちもいて、子どもたちや学生さん、外国人留学生の姿も見える。地元のお箏サークルが登場し、みんなで元気に歌いましょう!と演奏したのは、「それいけ、カープ」。広島らしくて面白い。

約5キロメートルの行程、6つの関所が設けられたコースを回る。

関所以外にも様々な史跡、文化財のある場所に郷土史研究会員の方が立っておられ、解説をしてくださる。みなさんそれぞれ、今日のために準備し練習されたのだろうなぁと思いながら、興味深くお話をうかがった。ちなみに、昨年創設50周年を迎えた同会は、現在会員数120名余り、古文書研究会や山城探訪会、原爆資料保存会など、6つの研究グループを有し活動している。

三津というこの地区全体に、酒造家・三浦仙三郎の存在を感じる。父親の病気により15歳で家業を継ぎ、30歳で酒造りをはじめた仙三郎さん。ところが毎年のように酒が腐ってしまい生産が安定せず、大変な損失を生むことになる。環境整備のため酒蔵の新築や設備投資をし、ブランド産地である兵庫県の灘に出向いて修行、酒造法を学ぶも、解決に至らない。再度灘に向かい検証をするなかで、灘の水は硬水、安芸津の水は腐造の起こりやすい軟水であることを発見し、灘の酒造法を真似るのではなく、独自の方法を見つけなくてはいけないことに気づく。徹底した温度管理のもと各工程の調査と実験を重ね、仙三郎さんはついに「軟水酒造法」を完成させる。そして何よりもすばらしいと思うのが、その技術を自分だけのものとせず、文書にまとめて広く伝え、杜氏の教育のために尽力をしたこと。胸が熱くなる。

「百試千改」は、仙三郎さんが残した、「百回試し、千回改める」という意味の言葉だ。その功績を顕彰する石碑、銅像、本人が寄進した石造物や石垣、そして現在も酒造りを続ける2か所の蔵元を見学しながら、仙三郎さんの意志の強さ、そして心の大きさを表す跡が、今も三津のなかで生きていることを感じた。

三津大川に沿う道脇に、ずらりと並んでいる黒いフレコンバックが目についた。川幅は大きく、水量は多くない。災害が起きたことがあまり想像できず、隣で歩く母に「この川が溢れたんかね」と声をかけると、近くを歩いていた方が、「大変な水害が起きたんですよ」と教えてくれた。2021年7月の豪雨により、244戸もの家屋が浸水、周辺に空き地が多いのはそのためだという。何も知らずにいたことを恥ずかしく思いながら、今回知ることができてよかったと思った。史跡だけでなく、ゆっくりと歩きながら様々なものを目にし、この地域を知り、感じることができる。素敵な喫茶店があるのも見つけた。また訪れてみたいと思う。

安芸津と言えば、と問われても「じゃがいも」としか答えられないくらい無知だった。安芸津に行ってみようと考えたこともなかった。けれど歩いてみると、こんなにもたくさんの見どころがある。コロナ禍で人を訪ねるのが難しかった時期、奥会津の村々を歩いて回った。どんなにちいさな集落にも、神社があって、石碑があって、手入れされた畑や花、人々の暮らしの跡があった。そのとき、何もない場所なんてない、どの場所に行ってもおもしろい、と感じた。そのことを再確認できたこの機会が、東広島市郷土史研究会の取り組みのうえにあることに、改めて感謝したい。高校卒業後から県外で暮らしていて、実は広島のことは分からないことが多い。奥会津を歩くように、広島もまた、訪ね歩いてみたいと思う。