渡部 和(わたなべかず)

4月下旬のある日、朝から降っていた雨が上がったので山へ出かけてみた。美坂高原は三島町大石田地区の一部だが、集落からはいくつもカーブを上る標高600メートルの山頂に広がっている。今冬は例年にないほどの大雪だったが、思いのほか雪解けが早く、高原までの道は開通していた。あちこちに落ちている太い枝や大きな石が、雪が深かったことを伝えている。

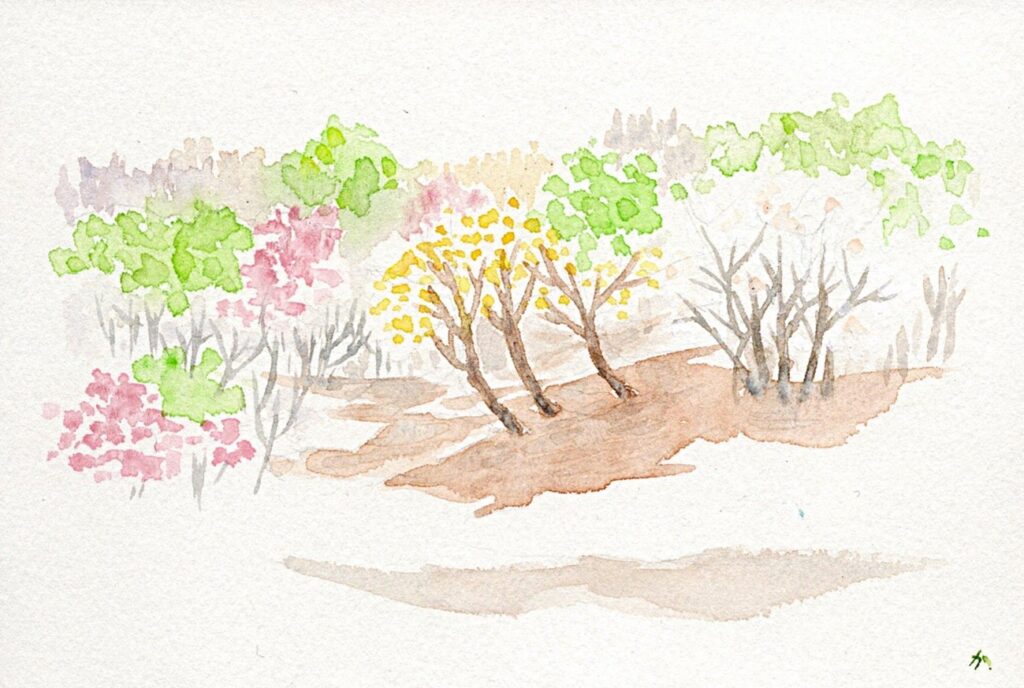

残雪の山は、芽吹いたばかりの木々に彩られはじめていた。霞むように重なるナラの緑、透き通るような若葉はブナだろうか。葉よりも先に花をつけるサンシュユの黄色、ヤマザクラの淡い紅。そしてひときわ目を引くコブシ。雪折れの枝にもたくさんのつぼみをふくらませ、こぼれるように咲く白い花は、星が舞い降りたかのように明るく、春浅い山を照らしている。

道端にはカタクリが咲いていた。カタクリを見ると、義母を思い出す。私がここに来たばかりの頃、義母のあとについてよく春の山へ山菜を採りに行った。

あるとき、義母が「カタバ採りに行く」と言う。カタバって何だろう。ついていくとカタクリの群生している斜面の前で立ち止まった。まだ小さな葉が覗いているだけだったが、それを義母は摘み始めた。私は驚いて思わず「採ったらかわいそう」と抗議したが、義母は手をとめずに言った。

「出たばっかりの葉っぱはおひたしにするとやっこくてうまいんだ。干しといてもいい。最初に一枚だけ出てくるからカタバって言うんじゃねぇかな」

あんなにきれいな花を咲かせる野草さえ、義母には食べられることが大事なのか。私はもやもやとした気持ちのまま、カタクリの葉を摘む義母を見ていた。

コゴミ、ワラビ、フキ、ミズナなど、山菜を採るときの義母の体の動きはよく覚えている。斜面のときも足の置き場など瞬時にわかるらしく、何のためらいもなく次々と採りながら移動していく。

義母の採集したものを見ると、丈が揃い、太さも一定で、あのスピードでよく見極められるものだと驚いた。未熟なものや育ち過ぎたものは採らず、ちょうどよいものだけを選んでいる。必要以上に採らないことは、山を守り、翌年もまたその恵みを授かることにつながる。あのカタバも、葉を一枚摘むだけで、根は傷つけてはいなかった。

昔、現金収入の乏しかった時代には、カタクリの根から澱粉を採って売ったこともあると義母から聞いた。カタクリ粉だ。その工程は大変手間のかかるものだが、採れるのはごくわずかとのこと。私はただ花の美しさのみに惹かれていたが、この可憐な野草が古くから人の生活の中にあったことを知った。

ふと、義母の日記を開いてみた。義父が他界した翌年の平成24年4月13日。義母は86歳だった。

「今日も朝から夏のような暑い一日でした。あまりよい天気なので運動にでも行ってみるかと思い、今年はどうかと思い、押し車を押して出かけてみたら何とか歩かれそうで、静かに歩ってダンゴサワまでおりて行ったら、すぐ上の方から、うぐいすがきれいな声でなき始めて、びっくりして上をむいて大きな声で、『うぐいすさん、ありがとう』と何べんも、うれしくてさけんだ。そして、フキノトウをだいぶ取って来て、家の前で洗っておいたら、夜、和さんがてんぷらをいっぱいあげてくれて、ほんとうにうまかった。今日はよい一日でしたなー。」

雪解けを待ちかねたように山へ出かけていく義母の、嬉しくてじっとしてはいられない、あの姿が懐かしい。