菅家 洋子(かんけようこ)

目に見えて雪解けが進んでいる。なかなか姿が見えないなぁと思っていた白鳥が、会津盆地の田んぼに来ていた。やはりこれまでは、あまりに雪が多くて落ち穂が拾えなかったのだろう。かわいい鳴き声を響かせて、落ち穂をついばんだり、土手に座っていたり。ずっと眺めていても飽きない、大好きな白鳥。だけどもうすぐ、旅立ちだ。たくさん食べて、元気をつけて、みんな無事に渡ってほしい。

3月に入って、今年はじめての農作業。冬の間「やとって」おいた、セリ科植物の苗をポットに植える。苗は、昨年の12月にオランダから届いたもの。凍みることも、枯れることもなく冬を越してくれて、ほっとした。「やとう」とは、植物を別の場所に植えて保管しておくこと。例えば昭和村で古くから栽培されてきた繊維植物「からむし」は、食糧生産が優先された戦時中、根を畑の端や畔に「やとって」おいたと聞く。この「やとう」という言葉は、私のなかでどこか特別に響く。からむしのこと、触れてきた土や植物のこと、この手には、これまで教えてもらったたくさんのことが、やとってあるような気がしている。

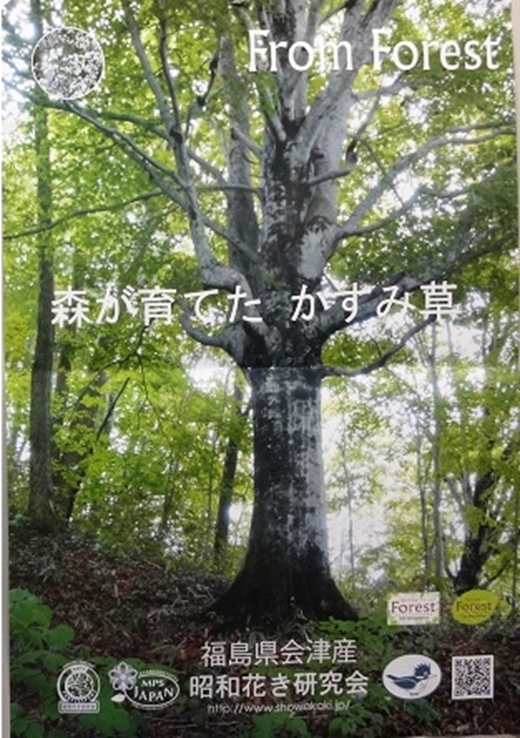

苗を植えるための土を準備する。数種類を混ぜて使うのだけれど、そのうちのひとつは、自家製の腐葉土が混ざったもの。この土はあまり数がないので、貴重で、今回久しぶりに封を開けた。2010年までは、毎年秋に森の中で落ち葉を拾い、数年かけて腐葉土を作った。森の腐葉土でかすみ草の苗が育つイメージから、ヒロアキさんがデザインした「森が育てたかすみ草」というキャッチフレーズのポスターは、多くの好評をいただいた。

でも、それはもう過去のこと。2011年3月11日の東日本大震災、原発事故 の後から、放射性物質による汚染の危険がある落ち葉は、利用できなくなった。目には見えない何かが、手の中からするすると抜けていったように感じた。大切にしていたつながりは、あっという間に断ち切られてしまった。見た目は同じかすみ草、何も変わっていないようで、だけど、うまく言葉にできない空白のようなものがぽっかりとある。

もう少し、あの日のことを。

3月11日の夜から、原発周辺に住む人たちの避難が始まり、私は、まるで白い闇が音もなく迫って来るかのような恐怖を感じていた。ものすごく薄情で恥ずかしいけれど、私はすぐさまここからできるだけ遠くまで離れなければと思った。広島で育った私にとって、「放射能」は何より恐ろしいもので、それがこの身に降りかかろうとしているかと思うと、とても冷静ではいられなかった。

震災後、原発周辺から広島に避難、移住した方の中には「広島なら受け入れてもらえるのではないか」という思いで来られた方もいたという。そして「事故が起きた時、その危険性を感じて避難できたのは、広島と長崎の人たちが原爆、被爆の恐ろしさをずっと語り続けてくれていたから」という言葉を聞いた。あの日、私の心と体を震わせ、死と生を突きつけた危機感は、子どもの頃からずっと、広島が伝え続けてくれたものだった。この身には、たくさんの想いがやとってある。かなしいほどにあたたかな想いと、一緒に生きている。

雪で埋もれていた川にも、あたらしい水が流れはじめた。白鳥が渡りの準備をするように、私も少しずつ、春に向かいたい。