柳津町文化財専門アドバイザー 長島 雄一

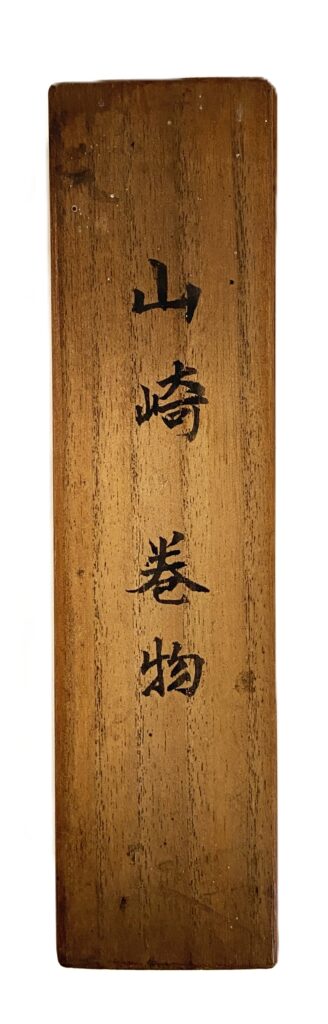

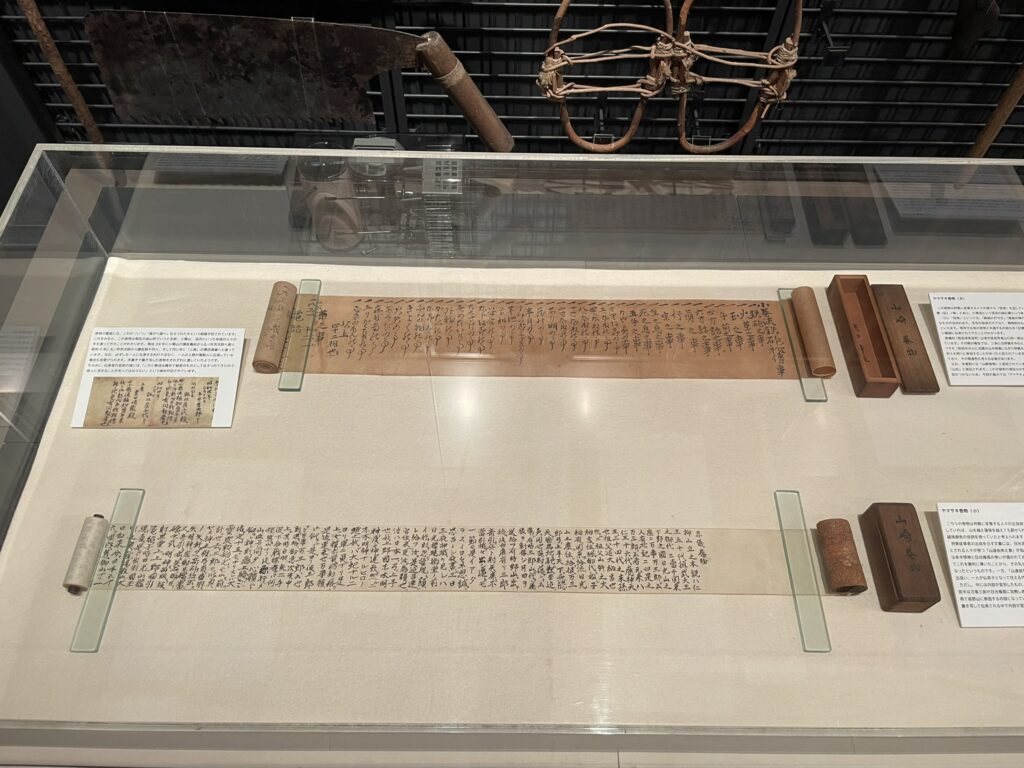

2025年8月9日~31日まで、福島県立博物館のポイント展で、廃村となった金山町三条に伝わっていた狩猟に関する儀礼・狩猟に携わる人の由来が記された「ヤマサキ巻物」が展示されています。『なじょな』24号から引用して簡単に紹介します。

只見町や金山町をはじめとした奥会津地域では、大工や屋根葺き、林業に関わる人などいろいろな職人が巻物を伝えてきました。これらは「職人巻物」と呼ばれ、その職業の由来や独自の技術などを伝えており、一種の免許状・許可証としても機能していました。

ヤマサキとは山の神を祀る家(人)を指します。集落の中で山の神に関わる祭りや儀礼を取り仕切っていました。また狩猟を行う者でもあり、狩りに関する技術を伝えたり儀礼を行ったりもしていました。

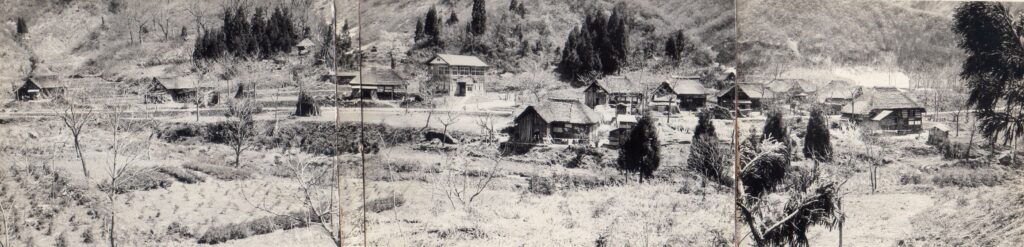

(今回、初公開された2本)この巻物は金山町の三條(三条)という集落に伝わっていたものです。最後の持ち主は栗田清蔵さんという方でした。昭和40年頃にお亡くなりになったそうです。この三條集落自体も、昭和の終わり頃までに住む人がいなくなってしまったようです。(以上、引用)

この巻物の発見は、2年前に開催された「奥会津の縄文」展で、やないづ縄文館に来られ、お孫さんと熱心に展示をご覧になっていた三条出身の北條道明さん(旧姓栗田。巻物の最後の持ち主である栗田清蔵氏の子孫)に、筆者がたまたま声をかけたことに端を発します。幼い頃の三条の暮らしについて、衣食住・生業などいろいろな角度から聞き書きさせていただいたところ、ふと「実は俺の家に2本巻物があんだよな」というお話が出て、拝見したところ、狩猟に関する儀礼や狩猟に関わる人の由来が記された極めて貴重な資料(新発見)であることがわかり、筆者からお願いして福島県立博物館に寄贈されることになったのです。

また北條さんは何度か、やないづ縄文館を訪れ、生まれ育った三条の実家の神棚にオコゼの骨が供えてあったこと、山の神、山言葉、集落の下を流れる霧来沢(只見川の支流)でのイワナ獲りや周囲の山での熊狩りのこと、お爺様は熊狩りのリーダーで名人であったこと、焼畑、本名村本村との関係、鉄砲玉作りなど様々な話を、懐かしむように、そして楽しそうに話してくださいました。民俗学者の山口弥一郎氏が昭和13年以降調査し、昭和30年に著した『東北民俗誌 会津編』所収の「本名村三条民俗誌」などには北條さんの話につながるものが数多く収録されていますが、この巻物については全く触れられていません。

残念ながら北條さんは、県立博物館に資料を寄贈した約1か月後に急逝されました。享年74。お元気だった姿、笑顔が忘れられません。「長島さんよ、俺持ってでもしょうがねえがら、何か世の中のためになるなら使ってくろ」・・それが今回の展示・公開へとつながりました。もしも縄文館で声をおかけしなかったら、この巻物が世に知られることは、おそらくなかったと思います。文化財の保護は時間との闘いという側面があります。そういう意味では「文化財レスキュー」という側面も帯びていると言えます。現在、福島県立博物館の学芸員によって鋭意分析が行われています。詳細が公開される日も近いでしょう。楽しみに待ちたいと思います。

なお、このヤマサキ巻物は、常設展示することが決まり、現在も展示中です。