菅家 博昭(かんけひろあき)

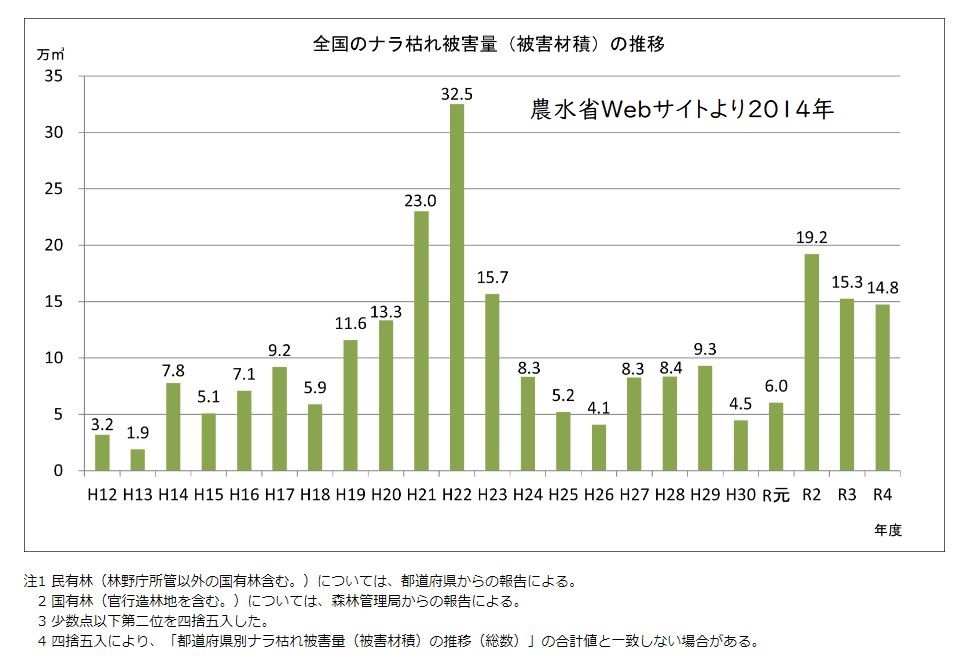

この十数年、奥会津地域のミズナラ類の大径木がカシノナガキクイムシにより集団的に枯死している。全国の被害統計を示す(図)。

私の暮らす滝谷川上流域にも数年前からナラ枯れが伝播してきた。高冷地には発生しにくいということであったが、志津倉山の北の柳沢峠など、ミズナラの巨木が枯れ始まっている。

名古屋大学名誉教授の山本直人氏が2023年10月に発刊した『縄文時代の生態考古学』(同成社)で、以下のような作業仮説(持論)を展開されている。

---

ナラ枯れの現在について森林総研の高畑義啓氏の論文(2012年)に依拠している。そのうえで日本列島では1980年代から目立つナラ枯れであるが、縄文時代後期にナラ枯れが発生し被害が拡大し堅果類の食料不足によって人口が減少し、建築部材の不足によって竪穴建物の数が激減したと推測している。森林が自然に回復しなかったため、落葉広葉樹林と照葉樹林が広がる近畿地方から人々を招聘し、関東地方の海岸部に分布する照葉樹のシイ類やカシ類を枯死跡地に植林し、落葉広葉樹林と照葉樹林を育て、ナラ枯れを起こしにくい多様性のある森林にしていったのであろう(概要、235ページ)。

---

本書は山本氏が大学を定年退官を期に論文を集成している。本論のナラ枯れについては2023年発行の論集への書き下ろしの転載である。着想はおもしろいのだが、しかし縄文後晩期の縄文文化衰退論に異議を唱えている明治大学の阿部芳郎氏らの一連の研究については著作全体でも先行研究として引用されていない。

縄文中期末~後期に寒冷化し、そのため一律に縄文社会が停滞したとは言えないであろう、という阿部氏らの研究成果がある。人類史とは発展と衰退を評価することが本来の目的ではなく、先史社会の適応性について柔軟に議論することが求められている。

たとえば阿部芳郎編『縄文文化の繁栄と衰退』(雄山閣、2019年)などが、現在の主要な研究者が認めるところになっている。阿部氏は、研究について次のように言っている。

---

環境変動と人類の適応とは、こうした柔軟な資源利用技術を持つ縄文人にどのような影響を与えたのか、という問いに読み換えて検討することが重要であり、単に気温の高低が文化や社会の変化と相関すると錯誤してはならない。そしてこうした視点から環境変動と人類の適応関係を論じた事例は少ない。したがって、環境決定論として寒冷化を一元的な文化衰退の要因として評価することはきわめて危険であり、むしろ考古学は人類の適応的な活動を細やかに描く意識されるべきなのである。

---

縄文中期の厚手で大型、派手な装飾の土器類は、私たちに、異様な迫力で迫ってくる。その過剰デザインが中期後半には消失する、見える遺跡数も減少する、ということから衰退説が登場し、後期に移行する。

奥会津の縄文展の準備作業で半年ほど渡部康人氏・長島雄一氏と話す機会が多かった。長島氏は、こうした衰退論にも慎重であった。長島氏が担当された桧枝岐村の縄文後期の下ノ原遺跡の存在について様々な指摘をされ、私も後期について再考することが多かった。考古学では派手な縄文中期の土器群を研究する人が多く、後晩期は興味を持たれることが少ない。

奥会津の現状は、人口減少・集落の空き家の増加、不住家屋は冬の降雪で倒壊する。雪降ろしが出来ない土蔵や小屋など家屋倒壊が目立ち、それを撤去する力も無いまま、人の住む家屋と廃屋が混在している現在がある。

「むらあるき」で、この数年かけて奥会津の全集落を歩いた。その一部は赤坂憲雄氏らと歩いて、紙面で報告し、本欄にも再掲している。

縄文時代の文化衰退論に引きつけて言えば、日本の高度経済成長期は縄文中期に見立てられ、2024年までの現在は、衰退する縄文後晩期に見立てることが可能であった。しかし、現在も縄文後晩期も、人々の自然環境や社会環境への適応を細やかに描くべきではないだろうか?

特に冬の対応が重要であろうと考えている。

2年目となる本欄では、「むらあるき」を通じて感じたことを含め記述していく予定である。