菅家 博昭(かんけひろあき)

(11)只見川 金山町

鈴木克彦さん(昭和村松山、昭和33年生)の福島県立博物館勤務時代の聞き書きが、『福島県立博物館研究紀要 第24号』(2010年)に「奥会津暮らしの物語」として掲載されている。昭和44年の金山町大岐地区の水害罹災とその後についての記載である。

大岐は私の暮らす地区名と同名で、いつも親しみを覚えている。現在、集落は移転しているが、この山入川流域については私も調査を行い、『奥会津の聞き書き1』(只見川電源流域振興協議会、2021年)にまとめている。

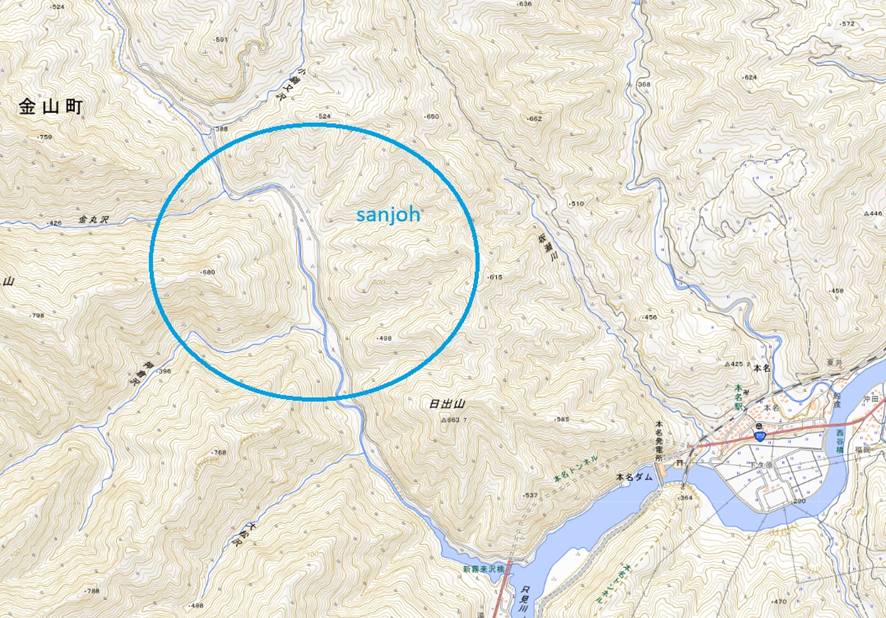

金山町三条生まれの栗田善一郎さん(昭和9年生)、勝夫さん(昭和34年生)のお話を聞いたが、案内してくれたのは青柳靖美さん(昭和18年生)である。

前掲『研究紀要』116ページで、善一郎さんは次のように語られている。

「三条の部落は、大雨がふっとせい、すぐ霧来沢が氾濫して家が水に浸かってしまいました。大水出っとせい、川はおっかねえほど暴れた。俺が七歳の頃(昭和16年頃)だったがな、親父と山に行った時、大っきい鱒(ます)が川を上ってんの見た。親父は鉈(なた)で鱒の頭かっ叩いで捕まえた。家さ持って来て卵取り出したら丼一つも出てきた。霧来沢で鱒を見たのは、あれが最後だった」

平野與三郎述・志村俊司編『山人の賦Ⅱ』(白日社、1985年)で、106ページにも、次のような口述が記録されている。

「おらが若え時分、こっちから泊まりがけで大津岐さ行ってた頃までだ、マスとれたの。鹿瀬(新潟県)の発電所ができてからだめになった。オラが日暮さ入る頃だべ、できたの。それからあまりのぼらなくなった。魚道なんか作っても、その下に溜まったやつをみんな捕ってしまったから。少しぐれえ網でとってダムに入れても、知れてるだ、数は。それでも田子倉ダムのできるまでは、しばらく、一本二本ぐれえずつのぼって来たった。オラ、ヤスで突くことも、水に潜ってひっ掛けることも、両方、仲七爺から習ってできたから、トヨ橋の下で十匹ぐれえ掛けたことある。あまりのぼらなくなっても、あすこにはマスが溜まるだよ。それでもたいてえ一日やって二匹ぐれえだった」

『東蒲原郡史通史編2近現代』(同委員会、2013年)では、新潟県の阿賀川の鹿瀬ダム等で魚族の遡上が出来なくなった問題は、当時の会津側や新潟県側のサケ・マス・アユ等の問題とその対策が記載され、魚梯(魚道)が機能していない事情等が記されている。ダム下流で捕獲したサケ・マスを、上流のダム湖に放流すること等が行われているので、それらの一部が只見川を遡上したと考えられる。昭和3年の鹿瀬ダム以降、遡上してこないが、一部は放流により上流まで遡上していたと考えられる。

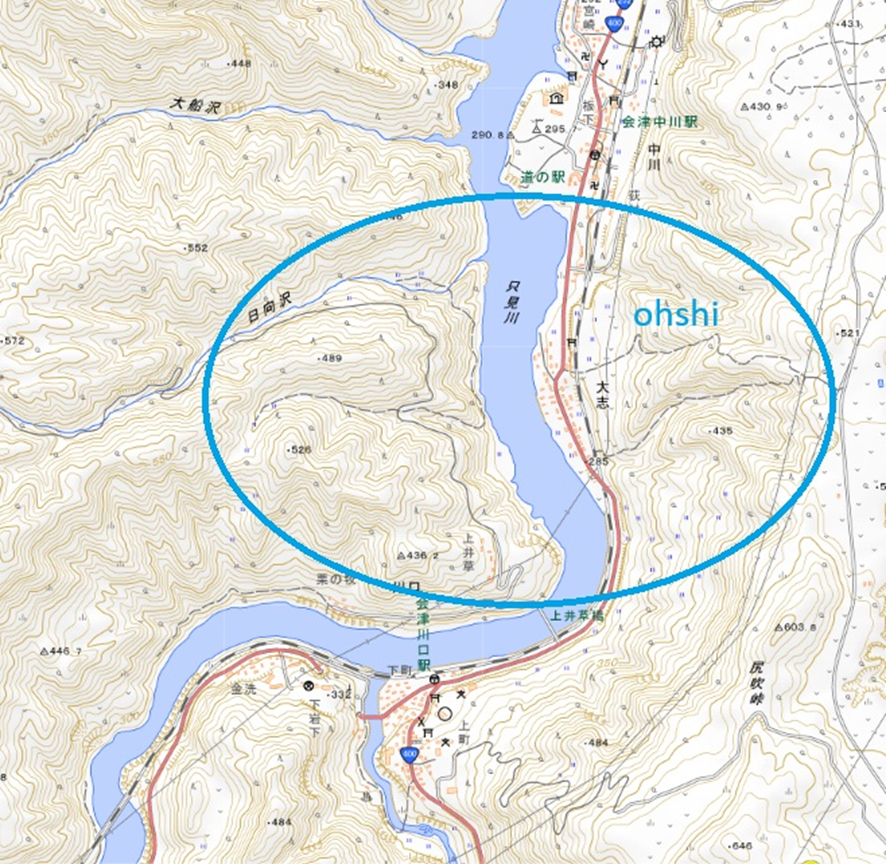

『奥会津の聞き書き1』に菅家洋子さんが金山町大志の中丸太一さん(昭和6年生)から聞いた話を「只見川が流れていたころ」(61ページ)として記載している。以下。

「昔はよかったよ、川が流れていたんだもの。流れていたんだぞ、川が。きれいだったよなあ。流れが速いところなんて、川の水を飲んでただから。ハヤ、カジカ、コイ、カマゲエシなど、捕って食べてた。あの頃はうまかった」

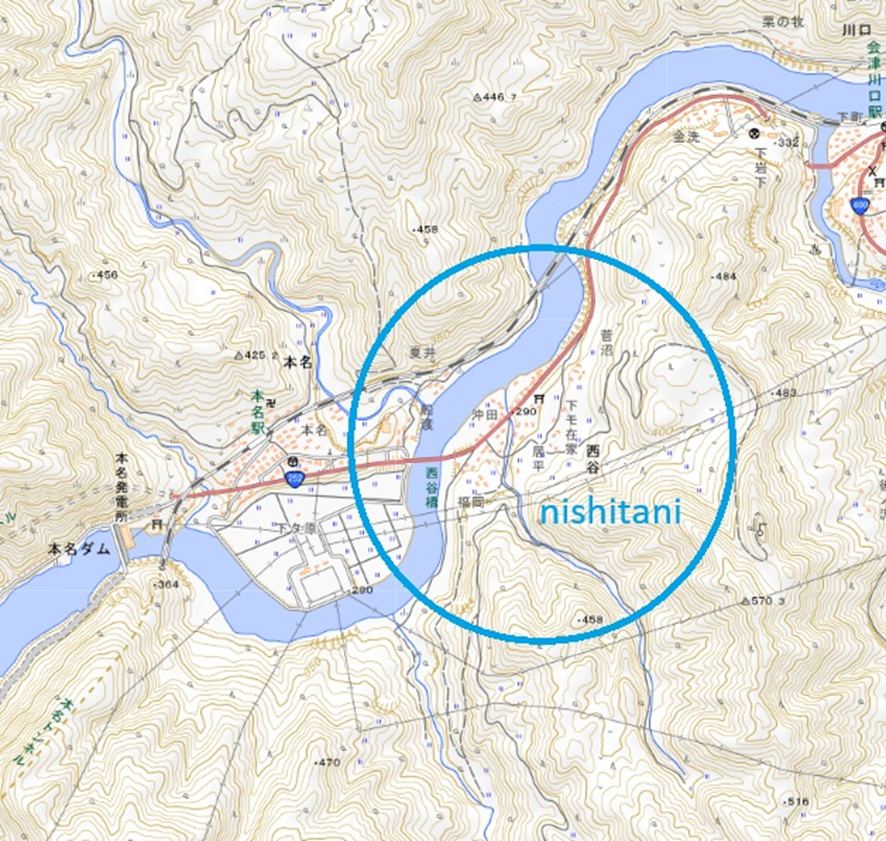

金山町西谷生まれの押部キヨさん(大正15年生)は「紙漉き、機織り」で、

「父親は栗の牧から婿に来て、そこでも紙漉きをしたの。コウゾは部落こぞって、畑一町歩も植えてあった。伐った枝は長いからヨコジョイ(横背負い)して川端まで歩って、そのころまだ橋なんてないから、舟で運んだ。たいへんだったなあ」

(12)只見川 只見町

『奥会津の冬』(電源流域振興協議会、2024年)でも取り上げたが、『福島県史10(下)』(1968年)1049ページから「寛永19年(1642年)白峯銀山会津越後山論目安」という史料に、会津領分の只見川(赤川)上流に越後側から人が入り小屋を掛けマスを取り白干にしていることが書かれている。寛永14年までマスの白干54本、15年より銀子でマス1本につき銀3分で15匁4分を現在の只見町石伏の清三郎に川の運上として支払っている。一種の税金で、それは蒲生氏郷・秀行、加藤式部に上納されている。

只見町史資料集第三集『尾瀬と只見川電源開発』(只見町史編さん委員会、1998年)には573ページの大冊で、大塚実さんが担当され、時系列で史料を掲載している。504ページから「奥只見・大鳥発電所増設と環境問題」に、当時のイヌワシ保護の問題で私の記事も掲載されている。

2011年7月の水害では、『只見町 川と人の物語 平成23年7月の水害後に行った聞き書きを通して』(ふくしま市町村支援機構、2014年)が発刊されており、福島県立博物館を退職された鈴木克彦さんが行った聞き取り調査で、川と人々の関係性が詳述されている。

他にも只見町教育委員会では古文書史料等多くを保管、公開している。