菅家 博昭(かんけひろあき)

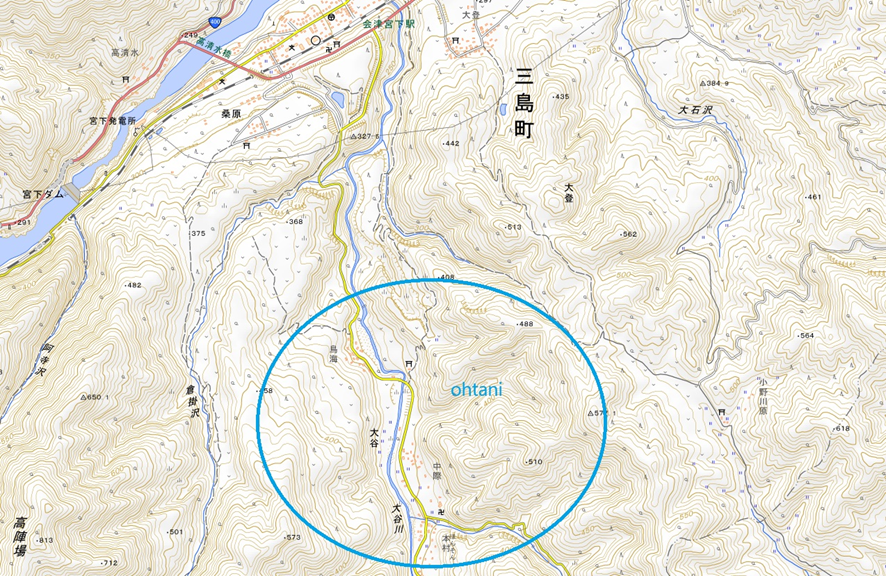

(9)大沼郡 三島町大谷 五十嵐政人さん

2025年4月1日、雨。事前連絡しておいた大谷の五十嵐政人さん(昭和27年生)宅を訪ねると(註)、自宅前の建屋2階に通された。そこでキササゲ茶を一服いただいた。大谷には2軒親戚があり、よく訪ねた。特に五十嵐伊勢次さん(大正13年生)には多くの話を聞いた。潜水艦乗りで先の大戦では苦労された。2018年9月19日に死去、94歳だった。

前日に飯塚保さんから酒井三良のことを聞いたばかりであったので、政人さんにも、酒井三良について話を聞いた。2001年、三島町名入に開館した「山びこ」の初代学芸員として三良展を企画催行したのが政人さんであったからだ。(喜多方市立美術館、1997年開館のやないづ町立斎藤清美術館と3館連携で開催された。)

大谷は3区あり上流から本村、中際(なかさい、中世の中在家に由来すると考えられる)、鳥海である。中際の政人さん宅前の水田が縄文時代後期の遺跡であり、故小柴吉男氏により発掘調査が行われ土笛が出土している。大谷川には3カ所橋があったそうで、上中下でサイノカミの祭り後には、芯柱の杉の木を橋に利用していた。村の春日神社の入口の道路脇には石祠がある。この水神には「赤岩掘社中、流水清浄、文政十一季年(1828)子十月村中造立」と刻んである。江戸時代は大谷組の中心地として郷頭宅が置かれ名主宅に隣接し現存している。

大谷は堰き止め湖になり集落が水没したことがある。大水が原因であった。江戸時代、文政3年(1820)のことである。政人さんたちは災害から200年になることから『文政三辰歳復興顕彰記念誌 語りつぐ大谷の歴史と未来』(同委員会、2020年)を編集・出版されている。

子どものころの川について、以下のように語った。

大谷川の淵(ふち)は、片方が岩で深みがあった。そこの下に石を積んで水浴び場になっていた。小学生になったころ、いまのグランドがあるところの川で、ガラス箱とヤスを使ってカジカツキをした。ガラス箱には水止めにロウをまわした。箱が曇ると、ヨモギの葉でガラスを拭いて曇り止めにした。獲ったカジカはガラス箱のなかに入れ、箱ごとシュクジサマという人に売った。彼は番傘の骨を串にしてカジカを5、6匹刺して売っていた。宮下、沼沢等での発電所工事があり、宿泊先等での需要があったからだ。それぞれがシュクジサマに売った代金は、地区の少年団が集めて、6年生を送る会の資金にした。

たまにイワナを見かけると、あまりにもきれいなのでどきっとした。

カジカは焼いた後、乾燥させるが、囲炉裏の上にある藁の束に刺してさらに乾燥保管していた。

川遊びでも「山さ行くぞ」と言っていた。

小さいころは、水浴び場では深みのほうには行かないよう教えられた。しかし大きくなるにつれて、深みに飛び込めないと「いっちょうめい(一人前)」とは認められない、という雰囲気があった。そのため、小学5年生になるころまでには、飛び込めるように練習をした。

大谷川には2カ所温泉(冷泉)が湧いていて、それを引いて、薪を焚いて暖めて入る仮小屋もあった。

夏の暑いときの夕涼みとしてカジカ獲り、サカナ獲りに川に入ったようだ。大谷川にはカジカ、ハッチョ、ウナギ、ウバカジカ(大きい)、スナメンチョ(カワドジョウ)、ヤマメ、イワナなどがいた。カジカは5、6カ所に仕掛けて置き針でも獲った。

(註)『慈愛に結ばれたもうひとつの昭和史』(五十嵐政人編集、1999年)は、芋小屋の杉原勝氏らと編まれた手記。親族が残した『撤退の日々』(ビルマ戦線思い出の記録)を中心に戦地と現在の柳津町・三島町の家族がどのような思いで暮らしをしていたかを6名の関係者が書かれている。

※ 縄文時代前期末(約5500年前)、隣接する金山町の沼沢火山の大爆発により、大谷川に埋没した樹木等が2021年夏に確認され、様々な調査がなされている。

2021年7月7日、大沼郡三島町早戸の佐久間建設事務所にて打ち合わせし、大谷川の縄文埋木の現地調査が行われ、独立行政法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門の理学博士山元孝広さんによる調査に同行させていただいた。その後、名入の展示物を実見した。

翌2022年2月24日午前、専門家複数立ち会いで埋木引き上げの際にも、佐久間建設のご厚意により事前連絡をいただき立ち会うことができた。

その年の12月3日、三島町名入の「山びこ」ホールで、「埋もれ木から読み解く沼沢火山大噴火 調査報告会」(IORI倶楽部主催)が開催された。三島町大谷川で確認された埋木類が化学分析の結果、5500年前の沼沢火山の噴火で埋没したものと結論づけられた。この樹種はケヤキ、ブナに加えてカツラが確認されている。

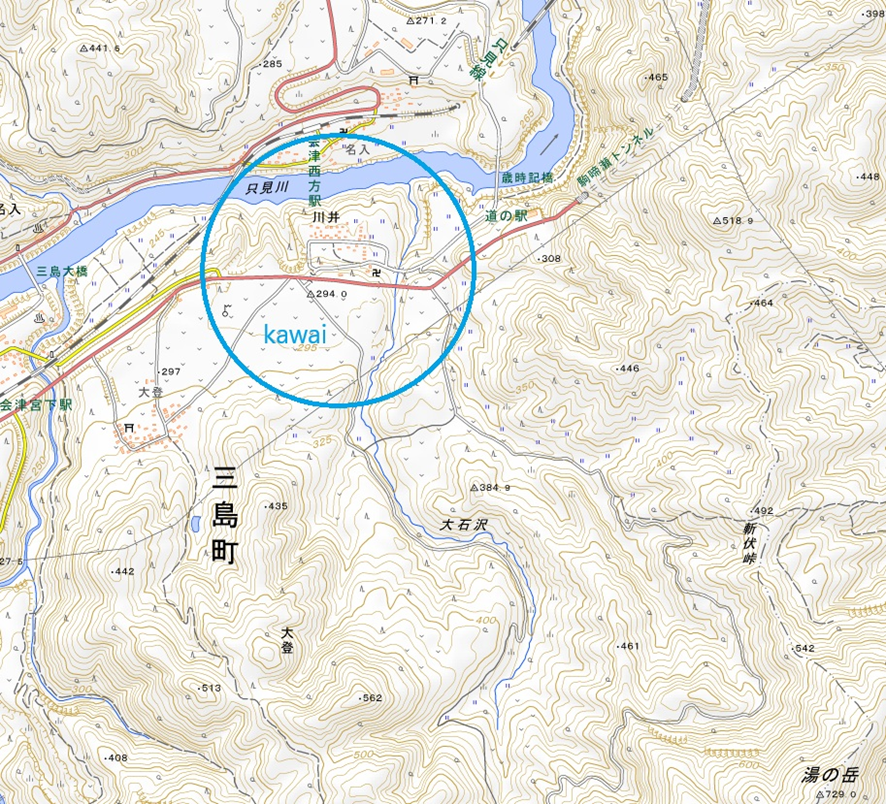

(10)大石沢 三島町川井 角田亀好さん

葉タバコ栽培、政府による廃作指定を経て、かすみ草栽培をずっとされてきた角田亀好さん(昭和17年生)。2023年でかすみ草栽培もやめられた。訪問したのは2025年4月1日のことである。

趣味としているヤマミツバチ(日本蜜蜂)。その自然採取にキンリョウヘンという蘭を使用されている。奥会津のサクラが終わる5月10日から20日ころ蜜蜂は分蜂する。かすみ草を栽培しているころから、圃場を荒らす野ネズミ、ツキノワグマやイノシシも捕獲していた。猟友会にも長く加盟されてきたハンターである。

イノシシなどは最近まで40頭ほど町内で捕獲されたようだ。

「かすみ草には暮らしを助けられた」「かすみ草で生活できてよかった」と夫人とともに何度も話された。

「小学校を抜けた(卒業)ころから、すぐ前の只見川での釣りを覚えた。コイやハヤを釣る。家のとなりのじいちゃんが魚釣りが好きで、雨が降ると、「仕事になんね(ならない)」と釣りをしていた。釣ったサカナは焼いたり、煮たりして食べるのが楽しみだった。エサはメメズ(ミミズ)。滝谷川にはウナギ獲りにも行ったことがある。

葉タバコ栽培がはじまってからは、午前11時に昼飯をたべてから只見川で釣りをして午後2時に帰ってきて仕事を再開した。昼休み時間を釣りの時間とした。鉄砲、射撃をするようになると釣りからは遠ざかった」。

集落の北、只見川に注ぐ大石沢が、子ども時代の水浴び場だった。只見川はダム湖になっているから子どもたちは近づけないので、集落の親たちが沢を止めて夏休みの水浴び場としてくれた。そこではボヤッコ(ハヤ)やイワナが獲れた。