菅家 博昭(かんけひろあき)

2016年4月、会津坂下町塔寺「ふくしま本の森」での会津学研究会例会で、飯塚さんの話を聞く会を開催したご縁もあり、「湯八木沢での川の話」を聞かせていただこうと、2025年3月に訪問した。

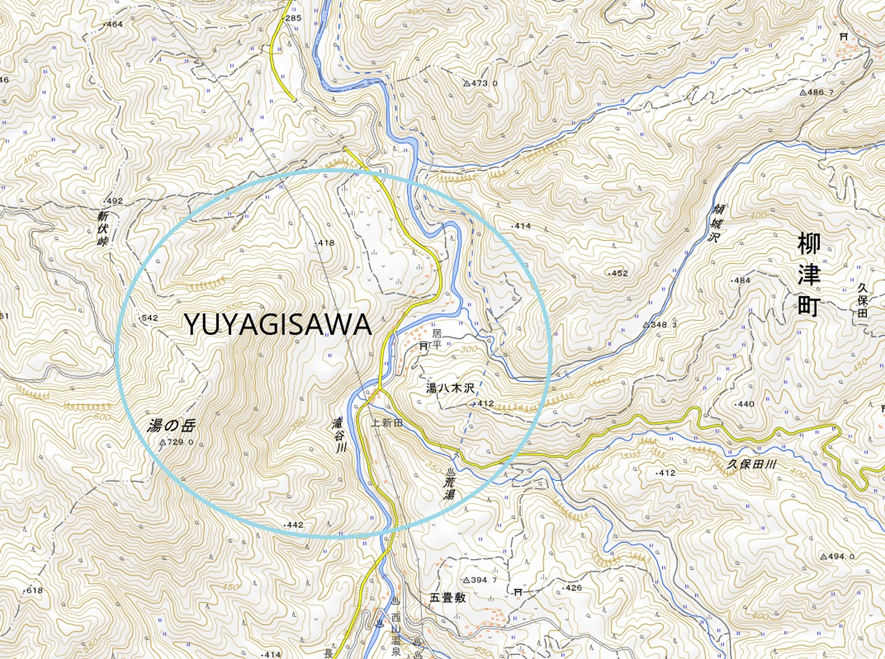

飯塚さんは現在は会津若松市内に夫人と暮らしているが、柳津町湯八木沢で生まれ育ち、昭和30年から三島町宮下にあった秋田木材深川支店の派出所に12年、宮下や西方駅から杉の木材を貨車に積む出庫作業をされた。

飯塚さんは昭和9年生まれ、子どもの頃の戦前の滝谷川と戦後の川の話をしてくれた。

「小学校に入ると川にも良く行った。川が学校だった。湯八木沢の前を流れる滝谷川の上流には砂防ダムができたが、かつてそこには共同湯もあった。近くに絵描きの酒井三良の家もあった。

自分の父は医者をしていて、小学6年ころ会津坂下の広木薬局に「書き付け」を持って行き薬を受け取ってきたこともある。

当時は「かわあび(川浴び)」と言ったと思う。湯八木沢の公民館の下には飼育している馬を洗う場所があった。観音橋という名前の橋があり、その下が水浴び場になっていた。1945年夏。終戦後の帰還兵が村にはあふれ、水浴び場はそうした大人たちが多く利用して混雑した。

上流の河川の湯の出る場所で、サカナツキ(ヤスで魚を突く)でとった魚を煮た。カアゼと呼んだ魚が多かった。昼に、それをオガラ棒(アサの繊維を剥いで乾燥したもの。焚きつけや屋根材に使用した)でつついて、肉をほぐし、骨と分けた。これに自家製の味噌を混ぜて「サカナミソ」を作ったりした。温泉は100℃ほどあって、魚を入れるとすぐに煮えた。

滝谷川は下流にダムが出来てアユやマスはのぼらなくなっていたが、戦後、アユの放流事業がはじまると、アユはヒッカケでとった。アミ(投網)もやった。

サカナツキは、湯八木沢から下流の滝谷に向かって行くのが多い。2時間ほどで、カジカ、ハヤ、カアゼなどをとった。ヤスは刃が3本、5本とあった。

明治時代、湯八木沢の傾城沢には福島県でいちばん最初の水力発電所が出来た(註)。軽井沢銀山のためのものだった。いまもたしかその土台(基礎)は残っている。

飯塚さんは、拾い集めている大王松の長い葉をいくつか、お守りだからと渡してくれた。毎日、いろいろと手仕事をされている。この日は、サクランボのタネに経文を書いて、それを木の板にはめる作業をされていた。10年前も手製の文箱とペン立てを戴いている。

(註)福島県歴史資料館『福島県史料情報 第41号』には次のように記載されている。

軽井沢銀山の水力発電

明治28年(1895)に河沼郡柳津町にあった軽井沢銀山用の水力発電所が建設されて鉱山の鉱業場に会津で初めて電灯がともされたことが町誌等で触れられているが、今日までこれを裏付ける根本史料が示されることはなかった。当館が収蔵する史料(『福島電灯会社』明治・大正期の福島県庁文書3917号)に、この発電所の申請・許可・設計等に係る一連の重要な史料があるので紹介する(以下略)。(芳賀英一)

https://www.fcp.or.jp/history/publication/shiryojoho/748 2025年5月31日閲覧