菅家 博昭(かんけひろあき)

水無川 南会津町田部 湯田浩仁さん

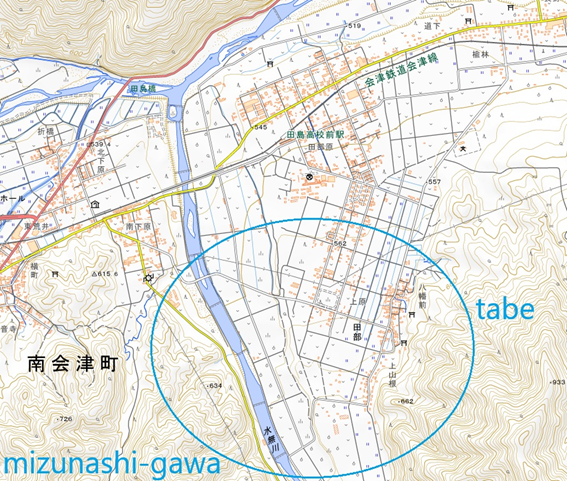

4月、南会津町田部にある「土っ子田島ファーム」に湯田浩仁さん(昭和35年生)を訪ね、水無川での夏の遊びを聞いた。営利切り花のトルコギキョウの生産では東日本随一の技術者・篤農家である。

浩仁(ひろひと)さんは、小学1年生のときの夏休みに、地区の中学生たちと田部(標高562m)の西にある水無(みずなし)川で遊んだと語る。時に上級生に、いたずらで、水のなかに沈められたりしてよく泣いた覚えがあるそうだ。でも楽しく、毎日、上級生について水無川に行った。上級生は、小さな子どもたちに対して「水の深い所には行くなよ」と声をかけ、おぼれそうになったり、川に流されそうになるとすぐに助けに来てくれたり、水難事故にならないように見守っていたという。

「サカナトリも良くやった。家にサカナトリのヤスが1本あったので、それを持って行った。水にもぐってサカナを突く。カジカやハヤが多かった。でもとれないことも多く、その時は上級生が1、2ひき(尾)を小さな子にくれた」。

水無川は川幅が広く、大雨や台風で川の流れが変化する。台風が通過すれば水が増えるので、大人たちはサカナトリに行くが、子どもは危険だから行くなと言われていた。そのときは20~30cmのイワナがとれた。

子どもは流れの変わった川原の水たまりで、タマネギが入っていた赤いプラスティックの網袋を加工して作ったサカナトリ網で、イワナをとった。

小学生高学年になると川の深いところに飛び込んだり、毎日、夏休みは水無川に行った。体が冷えると唇が紫になる。そのときは、大きな石の上に行く。陽光で暖まっているので、体を温めた。

水無川が大川(阿賀川)に合流する場所は近いが、大川にはめったに行かなかった。

水無川は、どこに清水(湧水)がわいているか、どこにサカナがいるか子どもなりの経験で場所が分かっている。台風後の川の変化も見ている。大川に行っても、どこにサカナがいるかわからない。だから行かなかった。

現在、その水無川の右岸の堤防に沿って、浩仁さんの農場はある。