菅家 博昭(かんけひろあき)

4)丹藤川 南会津町田島 渡部康人さん

4月2日夕、奥会津博物館に、研究員の渡部康人さん(昭和35年生)をお訪ねすると、「奥会津の川」の展示作業をされていた。

康人さんは、大川の通称・丹藤川でサカナトリをした、という。

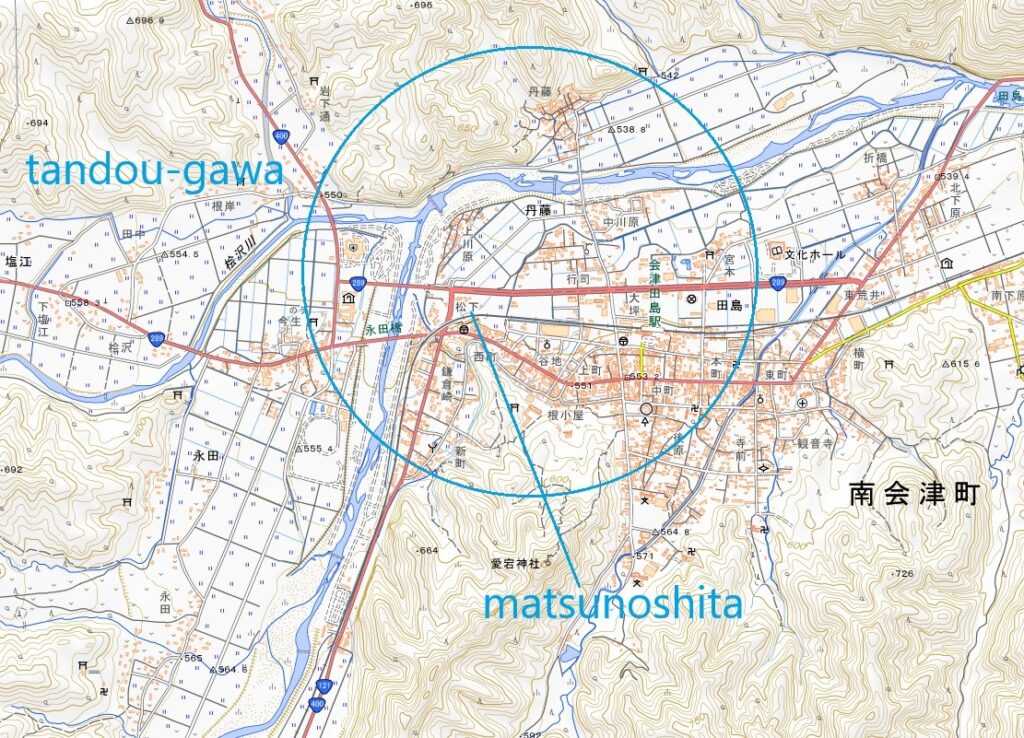

永田橋から丹藤橋の間の川で遊んだ康人さんは、川近くの松下(まつのした)で暮らしていた、という。5歳ころから地区の子供会に入って、川遊び・水浴びをしていた。小学1年、3年生のころ、川での泳ぎが禁止になった。大腸菌の危険性に鑑み、学校のプールで泳ぐことになったからだという。

同じころ、松下の遊び仲間同級生の父親がサカナトリを教えてくれた。その人は昭和一桁生まれで、麹屋(麹、味噌、農業)を生業にしていたので、「こうじやのとうちゃん」と呼んだ。

「イタオイ(板追)」という漁法で、こうじやさんが上流側から板に2本の持ち手を付けた道具で河床のサカナを追ってくると、子どもたちは下流側にいて網を河床に置いて待つ。するとカジカが100尾ほど獲れる。それを河川で焼いて喰った。

ガンガラ漁法は一斗缶を利用し網のふたをかけ、川に沈める。中には餌となるものを入れる。それはカイコの繭の中に入っているサナギを臼(うす)で摺って米ぬかを混ぜたものだった。

対岸(大川左岸)の丹藤地区の人たちは「てびねり」でサカナをとって、柳の枝を使ってエラから刺して持ち帰ったが、3~10尾程度の自分たちが食べる分だけをとっていた。

大川にはハヤ、ウグイ、ヒガイ(アユの放流事業に混じって入ってきたサカナで、オイカワ)、アカバチ(アカザ、刺されると痛い、腫れあがる)、ボヤ(アブラハヤ)などがいた。夏休みは昼過ぎから暗くなるまで川で遊んだ。

会津田島では、昭和10年(1935)、大川の下郷町豊成と塩生の間に昭和電工の旭ダムができてから、マスがのぼってこなくなった。

※只見町の塩ノ岐川では、イワナを追う道具として、カワネズミの皮を棒の先に付けた道具を使う。