菅家 博昭(かんけひろあき)

(2)伊南川 南会津町伊南地区宮沢 河原田宗興さん

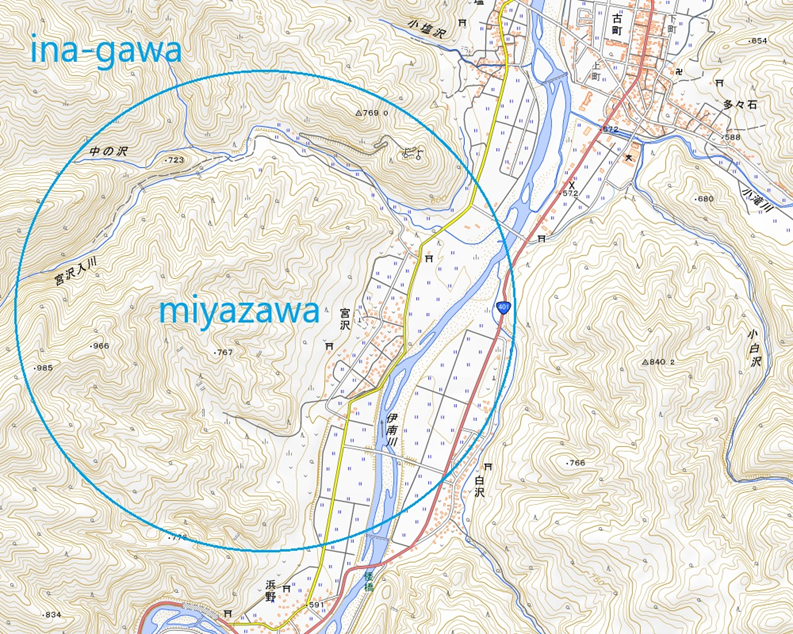

2025年4月2日、南会津町伊南地区の宮沢字下ノ原の自宅に河原田宗興さん(昭和35年生)を訪ね、話を聞いた。

宗興さんは伊南村の村史編纂に長く関わり、奥会津博物館の研究員として勤務され定年退職された。その後、『Ryuiki(流域』というA4版のカラー刷印刷物を2022年1月から刊行され、道の駅等で無料配布されている。只見川・伊南川の流域文化を伊南学として考えたいとして創刊された(現在8号)。また明治時代の沖縄や水産研究をされた当地出身の河原田盛美の研究者でもある(註)。

子どもの頃のサカナトリの経験、その記憶について話を聞いた。

河原田家の後ろの家に2歳年上の人がいて、宗興さんが小学4年生か5年生のころ、イワナとりに連れて行ってもらったという。それがサカナトリのきっかけになった。秋のイワナの産卵時期で、近くの宮沢入川(伊南川左岸)に出かけたのだが、半円の網を持っていった。30cmくらいの大きなイワナが10尾ほどとれた。それは全部もらった。面倒見の良い人で、「また一緒に行くべ」と言われた。それからその人の弟子のようについてサカナトリに歩いた。

夏休みの7月下旬から8月の毎日の午前中は、水中メガネを付けてヤスを持って、伊南川にもぐってサカナトリをするようになった。30cmほどのアユが伊南川にはいた。最初は水中を見て観察する。同じ場所をぐるぐるとまわる動きの習性を学ぶ。

夏休みの水浴び場は伊南川にあって、水難事故が出ないよう父兄が当番で監視員をしていた。小学5年生まで伊南川で遊んだ。泳ぎは自分で見よう見まねで覚えた。また伊南川の川原で芋煮会をした。上級生、5年、6年生のお姉さんたちが、初夏、6月下旬から7月上旬のジャガイモが収穫できるころで、地区の子供会の行事だった。

6年生の時に、小学校にプールができて川では泳がないように言われた。川には大腸菌がいっぱいいるから、という理由だった。

小学校の高学年になると、上流の大桃地区の同級生といろんなところにサカナトリに行った。中学生になると一人で行った。

伊南川にはハヤ、ウグイ、ヤマメ、カジカ、ゴリカジカ(馬のような顔をしている)、ボヤ、川の流れの急なところには40cmほどに巨大化したニジマスがいたがそれは見るだけだった。河川に生えているヤナギの小枝を折って、捕ったサカナのエラから口に刺して下げて持ち帰った。水でぬれないようビニール袋にマッチ箱を入れて持って行き、体が冷えると川原でたき火をして暖まった。

いま思うと、川の流れを体感したことは、自然のなかにいる心地よさ、また伊南川は水量が多く危険な場所もあるから恐ろしさも学んだ。冒険心から、川の深い淵(ふち)に潜ると、いろいろな気持ちになる。大きな渦を巻いているような場所もあった。

かつて日本海から遡上してきたマスを捕るため、水の深い場所に潜った先人は、ひっぱりこまれて亡くなった人もいる。伊南村の村史編纂室にいたころ、大宅宗一郎さんからそうした話を良く聞かされた。

昭和3年、新潟県鹿瀬にダムができるとマス、アユ、ウナギ、サケの伊南川への遡上は見られなくなった。

(註)神奈川大学国際常民文化研究機構が共同研究「河原田盛美における本草学的知識から近代勧業実践の転換に関する研究」の報告会に宗興さんは参加されている。私はその際の大冊な報告書を一部いただいた。

http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp/research/group2-5-1/copy_of_2015.html