松﨑 大(まつざき ひろ)

2025年6月19日(土)、昭和村公民館において菅家洋子さんが主催する映画『骨を掘る男』(奥間勝也監督, 2024年)の上映会に参加した。

※私は大学院生のときに指導教授である中野聡から、戦没者遺骨収集の歴史を教わっていたため、遺骨と聞いてすぐに興味が惹かれた。中野の論文は、以下のURLから参照できる。

映画を観た後であらためて振り返ると、この作品を鑑賞できたこと以上に、昭和村という場所で上映されたことがとても意義深かったのではないか、と強く感じる。

私は昭和村公民館の座席に身を預けながら、心は沖縄のことを想い、さらに同封されていた資料によって、ガザや水俣にも想いを馳せることができた。これらの地域が「人道」という見地によって、つながっていくかのように思えたのだ。それは奥会津においては得難い経験だった。

私にとって沖縄は母の出身地であり、祖父母を筆頭とする母方の親戚たちが住まう特別な場所だ。3年に1度ほどの頻度で訪れている場所であるのだから、他の地域と比較しても、思い入れは強い。映画の中で話される沖縄の言葉に、親密な懐かしさを感じながら鑑賞していた。

『骨を掘る男』は私の思考を補強する作品でもあった。私が母方の祖父が執筆した自分史に対して思考を重ね、ようやく暫定的に考えついた回答とつながったように思えた。

この映画は、「ガマフヤー」という沖縄言葉で「ガマを掘る人」と自称する具志堅隆松さんを主人公に、具志堅さんが沖縄戦で亡くなった方の遺骨が埋まるガマを発掘する活動を描いた作品だ。監督である奥間勝也さんは具志堅さんの活動に接しながら、生涯で一度も会ったことがない沖縄戦で亡くなった祖母の姉について考え、調べようとする。その根底には、「出逢ったことのない人の死を悼むことはできるのか?」という問いが横たわる。

私は奥間さんの問いに共感する。私もまた祖父の自分史について、自分が何をすれば良いのかを問いながら、奥間さんと同じく祖父や祖母、その他の親族から話を聞き、沖縄県立公文書館などで史料を収集した。

けれども、そのようにして祖父の歴史に関する情報を収集し、知識を増やすことが必ずしも祖父への応答になるわけではないとも感じていた。祖父の自分史に別種の史料をあてがい、情報を補足したり誤りを正したりすることは、なるほど実証研究の観点に立てば有用な行為であるだろう。

だがそれでは、なぜ祖父は米寿を過ぎた今でも自分の経験を書き続け、わざわざ博物館や資料館に足を運んで調べ物を行うのかという根本的な謎をとりこぼす。このような行為に祖父を駆り立てている情念の源は何なのか。何が彼をそうさせるのか。

この問いをつきつめていくと、「なぜ人は歴史を書くのか」、「なぜ人は歴史を残そうとするのか」という人類史の命題のようなものに近づいていくようにも思える。それと同時に、自分の歴史を書き続ける人間に対して、私ができることはいったい何なのかと自問せざるを得なくなる。

ガマフヤーである具志堅さんの発した言葉は、このような問いを抱く私の思考にある種の気づき与えてくれた。

具志堅さんは、たとえガマを掘って遺骨を見つけられなかったとしても、掘るという身体行為を通じて、確かに死者に近づいているのであり、そのことを「行動的慰霊」と呼んだ。

わたしはこの「死者に近づいている」という言葉を聞き、あぁ、自分も祖父に近づきたかったのだと自覚した。私が祖父の自分史を読み、祖父の故郷であるテニアン島の歴史を調べ、戦後に「南洋帰り」として沖縄本島に引揚げた経緯を調べたのは、祖父が自分史を書き、私に渡したことに対して、私もまた何かしらの行為によって応答したかったからなのだ。それは慰霊ではないが、祖父の人生に向き合い、何かしら応えるという意味では、慰霊に連なるものであると思う。

具志堅さんは掘り起こした遺骨を、その出自によって選別したりはしない。それが沖縄人のものであったとしても、「ヤマト」(日本本島)からきた軍人のものであったとしても、等しく掘り起こす。具志堅さんが「ガマフヤー」を続けるのは、それが人道的な行為であるからだという。

菅家洋子さんが『骨を掘る男』の上映終了後に、具志堅さんから今回の上映会のために預かったメッセージを読み上げた。その中で、ガマに残る遺骨は殺された人の骨であるとはっきり告げていた。たとえ自決が原因であったとしても、それが強いられた自決である以上、やはり殺された人の骨であるから、弔う必要があるとのことであった。

わたしたちは死から逃れることはできない。だから、老衰や病気や事故が原因にせよ、それらの原因で亡くなった方を悼み、供養する。けれども、戦争による殺人は別である。それは死者から人間性を喪失させる。まして、名前も存在もわからず、ガマの下に埋まる遺骨には人間性など望むべくもない。

あるいはこう言い換えても良いかもしれない。戦争による殺人は、われわれと死者との人道的関係性を喪失させているのだと。

だからこそ、具志堅さんはガマを掘ることで死者に近づき、その「行動的慰霊」によって死者との人道的関係性を取り戻すべく活動している。人間が戦争という手段で他者から人間性を奪ったのであるから、自分は逆に「行動的慰霊」によって再び他者の人間性を回復させるのだと言わんばかりに。それが、彼が「人道的」という言葉であらわしたものではないかと私は思う。

映画の終盤で、沖縄県営平和祈念公園にある記念碑「平和の礎(いしじ)」に刻まれている、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を一人ずつ読み上げる活動が映された。遺骨を収集する行為と同じように、そこには沖縄戦による死者たちとの関係性を取り戻したい人々が映っていた。一人ひとりの名前を声に出して読み上げ、その方が親類や知り合いだった場合は、生前の様子やどこで、何が原因で亡くなったのかを伝えていく。それはやはり、「行動的慰霊」の実践であった。

私の親類も「平和の礎」に名前が刻まれている。祖父母がその場所に案内し、刻まれた名前に指をさして、私の前で読み上げた。私の家族の歴史は、沖縄戦に確実につながっているのだ。

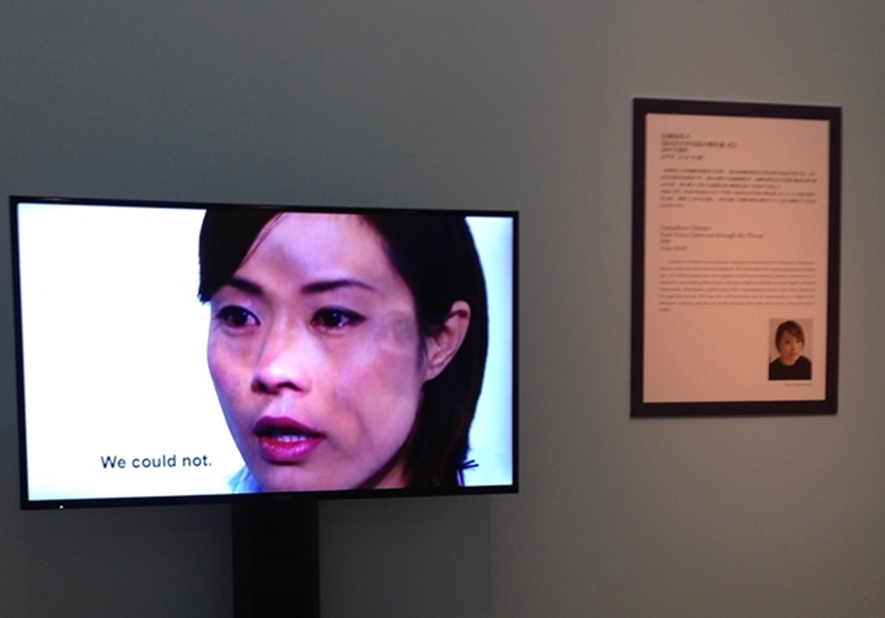

2018年に福岡市の「福岡アジア美術館」で、山城知佳子さんの《あなたの声は私の喉を通った》という2009年制作の映像作品を観た。この作品は、山城さんがインタビューした戦争体験者の発話を、自分自身で話者と同じように何度も読み上げる様子を撮影した作品だ。作品の中で、やがて山城さんの顔に戦争体験者の方の顔が映り込み、話者の発話と山城さんの発話が同期していくような仕組みになっている。この作品について、福岡アジア美術館は下記のように解説している。

《あなたの声は私の喉を通った》は、ひとりの老人の痛みを伴う記憶を山城自身の身体に招き入れて吐き出すことによって他者の記憶を継承する挑戦的作品にほかなりません。つまり、沖縄戦の体験者ではない山城が、沖縄の諸問題を考えるうえで突き当たった戦争の現実を、映像という時空間を駆使しながら、沖縄はもとより、世界の異なる文化背景を持つ観客へ届けようとしているのです。

※https://faam.city.fukuoka.lg.jp/exhibition/7862/

人間性をはく奪された死者の名前と生前の様子を読み上げる行為や、人間性を損なわれた方の声を自分の身体に取り入れる行為は、やはり本質的には人間性の回復を企図しているのだと私は感じる。

人間性の回復とは、どこまでも具体的であることを求める。それは実際の遺骨や遺物を掘り起こす行為であったり、死者の写真を探し出しその話を聞くことや、死者の名前を読み上げる行為となってあらわれる。人間性を奪われたことにより、人以外の何か、匿名性の闇に葬り去られた何かになってしまった存在に、もう一度、人道的見地において死者を具象化するための光を当てることこそが「行動的慰霊」なのではないだろうか。

私自身、祖父の自分史について調べていくことは、きっと単なる記録上の情報ではない、祖父という一個人の存在をあらためて具体化し、その人生に自分なりに応答していくことだと考えるようになった。だからこそ、私が示すべきなのは、自分がどのように応答し、何を考え、何をしたのかを具体的にあらわしていくことになるのだろう。

再度、伝えたい。奥会津で『骨を掘る男』が上映されたことは意義深いことであった。それはきっと、「人道」という見方がこの地域において、これからますます必要とされるであろうから。過疎に苦しむこの地域にもし他者の手が差し伸べられることがあるとすれば、それはこの世から失いつつあるこの地域の人々の営みを、同じ人として応答したい、もう一度光を当てたいと思う人たちからの人道的まなざしを向けられることだと思う。

それは逆説的に、たとえ奥会津に住んでいたとしても、私たちは沖縄で、水俣で、ガザで、ウクライナで人間性を傷つけられ、奪われた人たちへ、人としてその辛苦を思い遣ることや、具体的な行動が求められるということでもある。人道的に反応するとは、他者の人間性が損なわれることに対して、同じ人間として向き合っていくことなのだろう 。

それはきっと、人間だけが対象なのではない。奥会津の自然の中で暮らしている私たちからすれば、人間以外の動植物や山野河海にまで想いを延ばしていけるはずだ。そういう想いがつながっていく地域になってほしいし、そのような地域にしていきたい。

沖縄では、沖縄戦の戦没者の骨が未だ無数に残る南部地域の土砂を採取し、辺野古基地の埋め立て用の土として利用するのだという。これは何重もの意味合いで人道にもとるふるまいだ。その非情に抗う人たちへ、情によって応えたい。

※ 戦没者遺骨の問題は全国的に共通するものであり、福島県も例外ではない。『福島県引揚援護史』には、当時福島県世話課長を務め、遺骨の返還業務にあたっていた半井顕雄さんの体験記が記されている。それによれば、初めは実骨の入った遺骨箱を福島市の東安寺に安置し、通夜と分骨を済ませた上で、交通網が混乱した戦後の県内各地に移送していたが、「逐年1片の実骨さえ納め得ない遺骨箱を多くの遺族に渡さねばならなくなつたときの事情説明には幾度かなやんだことが思い出される」とある(福島県『福島県引揚援護史』福島県厚生部社会課, 1965年, 222-223頁)。つまり、福島県出身者の遺骨もまた未だいづこかに多数眠っている可能性が高い。