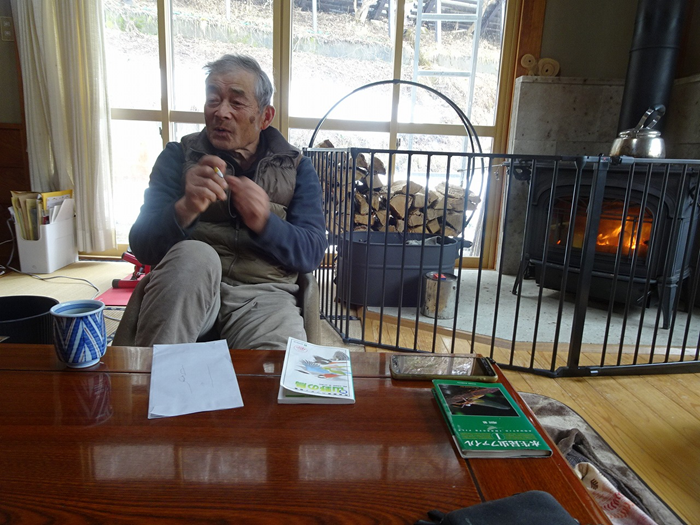

菅家 博昭(かんけひろあき)

電源流域振興協議会(奥会津振興センター)が主催する7町村連携事業では、2023年に「奥会津の縄文」、2024年に「奥会津の冬」、今年2025年は「奥会津の川」をテーマに、7月から11月まで展示が行われる。

展示に関連して、村人の川との関係性の一つ、子どものころの川での体験を聞いて歩いた。

~古老の相伝ふる旧聞を申す事~

これは『常陸国風土記』の冒頭に置かれた言葉である(註1)。

奥会津の川にまつわる人々の記憶を、その語るままに紹介してみたいと思う。

(註1)中村啓信監修訳注『風土記上 現代語訳付き』(角川文庫、2015年)112ページ。

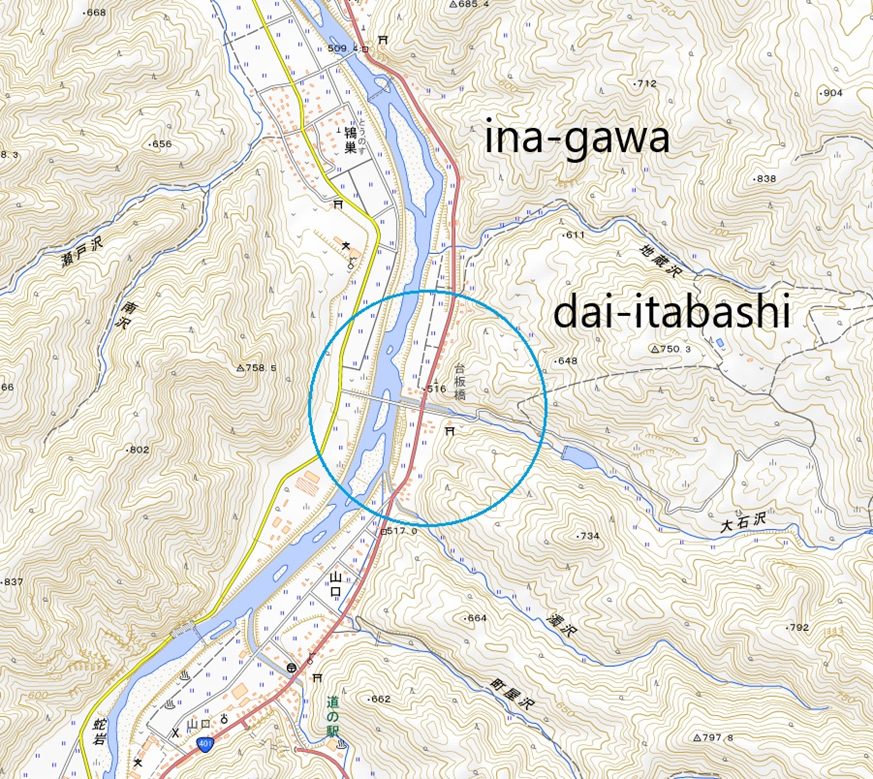

(1)伊南川 南会津町南郷地区 台板橋 月田禮次郎さん

2025年3月29日、雪。南会津町南郷地区台板橋(標高516メートル)の月田禮次郎さん(昭和18年生)に子どもの頃の伊南川との話を聞いた。

家の西手に水田があり、その先を伊南川が北に流れる。家の南は大石(おおひ)沢が西に流れ伊南川に注ぐ。台板橋には中世の板碑を転用した山神が祀られ、東の山稜、標高750メートルに月田農園がある。

1984年、月刊誌『フローリスト』が創刊され、その年に、南郷村のヒメサユリ(おとめゆり)の生産者としての茂さん・禮次郎さん親子がカラー写真で掲載された。(2025年春、廃刊)。

1986年(昭和61年)3月、考古学者の周東一也氏の南郷村調査に同行し、月田さん宅をはじめて訪問し、月田親子が農園開拓時に拾い集めた土器・石器類を撮影した。

「最近、葬儀が多くてな」と言い、「年とった人とが亡くなると、取り返しがつかねえ」と語る。それは歳を重ねた老人が持つ豊かな生活の記憶のことである。人が一人亡くなることはその地域の大きな損失になるということ。

冒頭の「古老の相伝ふる旧聞を申す事」とは、生活記憶のことであり土地の豊かさとは、記憶の豊かさに支えられていることを示す。禮次郎さんは年寄りが持っていた生活記憶の損失は「取り返しがつかない」という。

禮次郎さんは、年寄りから聞いた記憶を語る。

たとえば、台板橋地区で生まれ育った酒井さだかつさん(明治20年頃生)は、マスとりをしていた人で、サカナトリが上手でいっぱいとった人だった。

昭和3年に新潟県の阿賀野川の鹿瀬ダムが出来るとマスの遡上が止まってしまったが、それまで日本海-阿賀野川-只見川-伊南川と、海から山の村にマスがのぼってきていた。村人はさだかつさんの言葉を今も記憶している。それは

「おれは、電気点(つ)くよりも、川マスが居るほうが良かった」

という言葉だった。村人の多くは電気が点いて夜の家庭に灯りがともることが良いことと思っていたが、この人だけは川マスのほうが良かったと言ったのだという。

さだかつさんの妹が、禮次郎さん宅に嫁いだキヨさん(明治22年生)。禮次郎さんの祖母となった人である。

「子どものころは、よくユワナとりをした」という。イワナ(岩魚)をユワナという。ユワとは岩のこと。喰ってうまいのはユワナだとも禮次郎さんは語る。秋、山にアケビとか、いろんな木の実が実るころになると、山に向かった。ユワナとりはこの山の沢での活動だったという。道具は何もいらない。沢の岸に両手を入れてユワナを手づかみする。時代が下ると両手に木綿で編んだ軍手をはめてやったもんだという。つかんだユワナがぬるっと逃げることがあるが、軍手をはめてやれば滑り止めとなって逃げられない。小さな沢だと、石を積んだりして沢水の流れを変えることができ、干上がった岸に潜んだユワナは居場所がなくなる。

伊南川の集落側、右岸には大きな岩場があり、深くなっていた。そこが水浴び場だった。ここを泳いで越えられるかどうかが、大事なことだった。そこを泳ぎ渡れれば一人前の子どもとして認められた。

小学1年生になったとき、集落には6年生の男子がいて、いまではガキ大将とも呼ぶが、その6年生が遊びのリーダーだった。水浴び場で水難事故がおきないよう子どもたちに目配りをし、また、水とのつきあいかた、泳ぎ方なども教わったのだという。

この地区の水浴び場では他所の子どもには泳がせなかったし、自分たちも他地区には行かなかった。家で作っていた自家用のキュウリに味噌を塗って水浴び場で喰った。河原では火も焚いて、体が寒くなるとそうして暖をとった。パンツなども全部脱いでの水遊びで、柳にある蜂の巣などをつついたりいじると、股の間まで蜂に刺されたりした。

とにかくその6年生は、一年中の遊びに連れて行ってくれて、山や川で遊ぶ基本を教えてもらった。きちんと一人前の子どもにするためのプライド(自信)と、安全に遊ばせるというプライドもあった。鬼ごっこや陣取り遊びもした。冬はスキー乗りも教わった。

その6年生が中学生になると集落の子どもたちからは離れていくし、中学生になると体も大きくなり、おっかなくみえて自分たちも近づかなくなった。

春の雪解け水が減り、初夏の伊南川では罠(わな)によるサカナトリも皆でやった。一斗缶を半分に割って麻布を張り、穴をひとつ開けた「ガンカラ(缶空)」という道具を作る。オカア(母)やバア(祖母)が機織りをして麻布を織っていたから、その切れ端などの布で、かぶせる網を作ってもらって自分で作った。皆、自分で作ったガンカラを持って、夕方に川にそれを仕掛けた。なかにはエサを入れた。このエサは蚕(かいこ)の繭(まゆ)のなかに入っているサナギ。集落には蚕の繭から絹糸をとる工場があって、たくさんのサナギがあってそれをもらった。

養蚕では、「タママユ」というほぐれない繭ができることがある。一本の絹糸がとれないので、それは繭として出荷販売せずに、家で煮て真綿をとる。その繭のなかに入っているカイコ蛾のサナギは、食用にしていた。真綿とりしていたオカア(母)が、俺ら子どもを呼んで集め、「火であぶって喰え」と渡してくれた。うまかったという。

ガンカラを仕掛ける場所には、皆、なわばりというか、子どもそれぞれに、決まった場所があった。水で流れないよう石で固定した。

翌朝、ガンカラの中を調べると、ハヤ(ボヤともいう)などが何匹か入っているのでハケゴに入れて持ち帰る。学校では、今朝は俺のガンカラには何匹入っていた(とった)ぞという、自慢比べの日々だったという。

時にガンカラにはカワネズミも入っていることがあり、たいがいなかで窒息死していたという。それを出すのはいやだった。

ガンカラのほかに、マタタビつるを裂いて作った「ウツボ」という小さなサカナとりの罠がある。対岸の鶇巣(とうのす)地区に、それを作る人がいて、それを皆持っていた。

皆、農耕馬を自宅で飼っていたので、その踏み草などを庭に積んで「コイダシバ」で堆肥にしていたから、そのなかには大きなメメズ(ミミズ)がいた。そのメメズに、いろりの木灰をかける(まぶす)とすぐに死んでしまう。それをぼろ(布)に二重に包んで、ウツボの入り口にヒモで結び止めておく。これを川の流れに石を組んで仕掛けておく。下流側に口を開けて置くと、メメズの臭いにつられてサカナがウツボのなかに入る。カジカが多かった。夕方に川に仕掛けて、翌朝に掛かったサカナをとるわけだ。

冬も、伊南川ではウグイやハヤなどのサカナトリをした。すべて、学校に上がった小学1年生のころから集落の上級生らに遊びに連れてってもらって、教わったことだ。

冬のハヤは、婚姻色が出て赤くなり、白い雪の上に並べるととてもきれいで美しい。その色艶に感動した。いまも鮮明に覚えている。大きいものもいたが、20cmくらいのハヤだった。

川岸の水の流れが静かなところ、よどみで浅い場所に、川側から川岸側にスコップで雪を入れ足で踏んでサカナが出られないように追い込む。数名でやるのだが、ハヤは水のない場所の川岸に寄せられるので、それを手づかみし腰に付けたハケゴに入れる。正月あけくらいから冬にやる「雪もみ」というやり方だ。今は川が変わってしまってそれはできない。寒いなか、長靴履いて水の中に入ってやるからたいへんだが、よくとれた。

家に帰ってハケゴのなかのサカナをジイ・バアに見せると、「この雪の寒いなか、良くとってきたな」と褒(ほ)められた。そして焼いて家族で喰った。としよりは孫を褒めて育てるのが仕事であった。